Obituario del Mercurio

Julián D. Bohórquez Carvajal

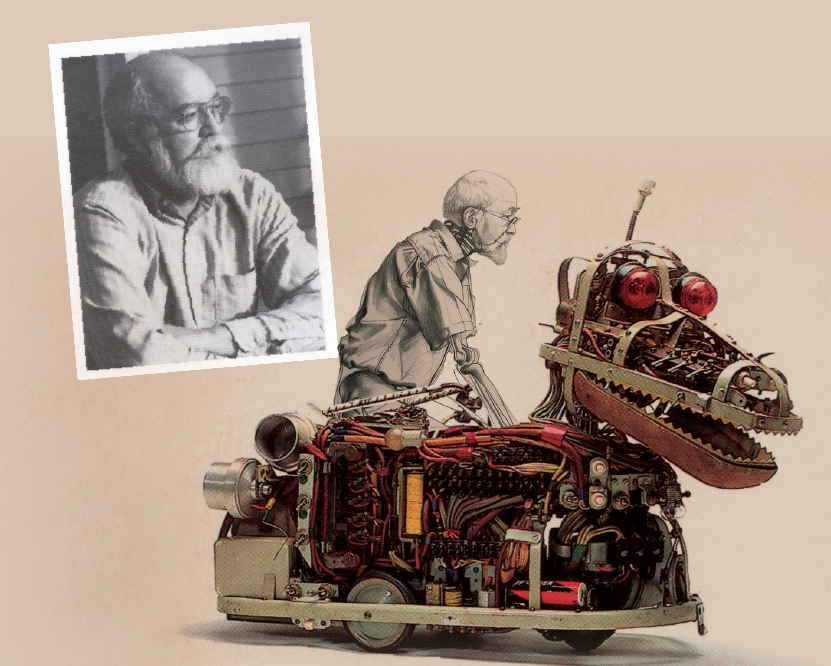

Daniel Clement Dennett murió el 19 de abril de 2024 en un hospital de Portland. Tenía 82 años. Tocaba el piano, le gustaba pescar, tomaba sidra hecha por él mismo en una prensa artesanal, navegaba un bote de vela y era, según Marvin Minsky —pionero de la inteligencia artificial— “el mejor de nuestros filósofos actuales”.

Desde el principio —al menos desde su tesis doctoral, que se publicó con el título Contenido y conciencia (1969)— su filosofía estuvo anclada en las ciencias cognitivas y la biología evolutiva. Pero esta actitud, que podemos llamar naturalista, no fue una capitulación de la filosofía ante la investigación empírica. Los descubrimientos de la ciencia no eran el fin, sino el principio de sus indagaciones: una pértiga para saltar más alto, hacer mejores preguntas, formular nuevas conjeturas.

Su teoría científica favorita era, en sus palabras, “la peligrosa idea de Darwin”, que explica el surgimiento de formas de vida de gran complejidad sin recurrir a “ganchos celestiales” —fuerzas divinas, demiurgos que crearon el mundo a su antojo—. Si la tomamos en serio —y aquí radica su peligro— tendremos que admitir que nuestra mente, aunque más intrincada y poderosa, no es esencialmente distinta de las mentes de otros animales.

Es el producto de un proceso algorítmico, mecánico y ciego por definición, al que Darwin llamó “selección natural”. En manos de Dennett, la idea de Darwin es un instrumento para descifrar los secretos del ser humano. El sexo y el ballet, Proust y Gaudí, la cuaresma y el carnaval.

Para muchos, Dennett supo leer con maestría ejemplar las implicaciones profundas de la teoría evolutiva. Para otros, fue un darwinista anquilosado y ortodoxo. Creía que la evolución es siempre un proceso gradual y que la selección natural es lo único capaz de explicarla. Estas ideas riñeron no pocas veces con las de otros expertos, como el paleontólogo Stephen Jay Gould. Los debates sobre la teoría evolutiva siguen abiertos. El tiempo sabrá, como siempre, poner las piezas en su lugar.

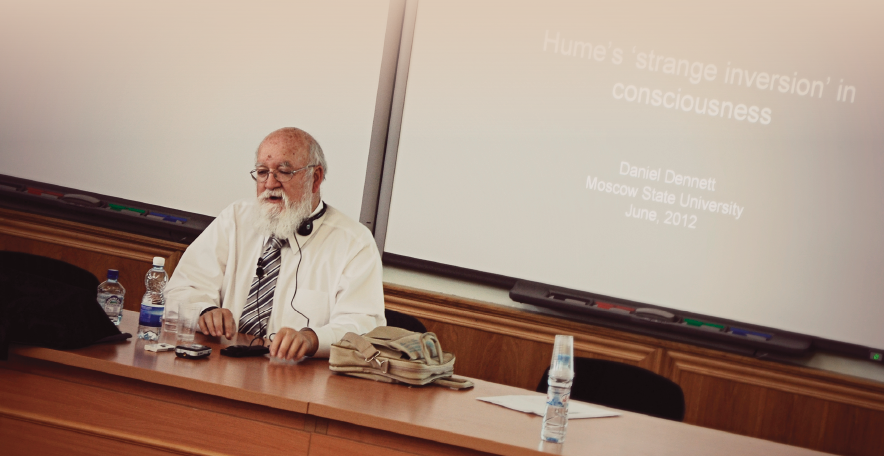

Dennett era, sobre todo, un filósofo de la mente. Se ocupó, en particular, del problema difícil de la conciencia —el nombre se lo puso otro filósofo, el australiano David Chalmers—. El problema surge cuando queremos explicar la experiencia o, en jerga técnica, los qualia: las cualidades subjetivas de nuestras experiencias. La rojez del rojo, lo doloroso del dolor, el olor afrutado del alcanfor. ¿En qué consisten estas experiencias?, ¿cómo llegamos a tenerlas?, ¿es posible, siquiera concebible, que haya zombis, seres iguales a nosotros pero que carezcan de ellas?

A diferencia de la mayoría de filósofos, su respuesta al problema de los qualia consiste en decir, simplemente, que no existen. De acuerdo con Dennett —y, de paso, con la neurociencia contemporánea—, los estímulos que llegan al sistema nervioso son objeto de un único proceso de transducción: se convierten en potenciales de acción, pequeñas descargas eléctricas que viajan a través de las células cerebrales.

No hay una “doble transducción” en el cerebro que transforme estos pulsos en “experiencias subjetivas”. No hay un “teatro cartesiano de la mente”, una sala de proyección detrás de nuestros ojos en la que se reproducen, como una película, nuestras percepciones —el teatro es “cartesiano” pues parte de un compromiso dualista: una cosa es nuestro cerebro, que transmite potenciales de acción, y otra somos “nosotros”, que vemos, olemos y sentimos—. Así las cosas, la conciencia, entendida como la experiencia subjetiva, no es nada más que una ilusión, y el “problema difícil” no es un problema en absoluto.

La psicología popular sostiene que la causa de nuestras acciones es, justamente, la experiencia subjetiva. Experimentamos, demos por caso, un olor desagradable que proviene de una pierna de pollo que olvidamos en la despensa la semana pasada. Esa experiencia hace que apartemos la comida de nuestra boca. Dennett, por supuesto, opina distinto. Los qualia, que no existen, no causan nada. Y si la experiencia es una ilusión, también lo es el libre albedrío.

Aquello implicaría, de nuevo, una suerte de dualismo: suponer que la mente es algo distinto del sistema nervioso, que nuestro cerebro conmuta y nosotros decidimos. Eso sí, es una ilusión necesaria para la salud social, y no menos para la salud mental. Los autómatas no piden perdón por nada. No van a la cárcel, al analista ni al confesionario.

No obstante, en la cosmogonía de Dennett hay lugar para la libertad. La vida evolucionó a partir de seres con instintos básicos y formas primitivas de agencia —Dennett los llama organismos darwinianos—, hasta producir criaturas gregorianas, como el Homo sapiens, que pueden imaginar escenarios posibles, tomar decisiones con base en especulaciones elaboradas, construir modelos del mundo y llevarlos a la práctica. Dotadas de lenguaje y otras formas de intercambio social, estas criaturas actúan colectivamente.

Inventaron la evolución cultural, que les permite un aprendizaje intergeneracional impensable con solo las herramientas de la evolución biológica. Con todo, han aumentado, discretamente, sus grados de libertad.

Dennett fue uno de los pocos filósofos contemporáneos que logró esparcir sus ideas por fuera de los círculos académicos. Algunos de sus libros son auténticos best sellers. Su popularidad se explica no solo por la fuerza provocadora de sus ideas, sino por la transparencia de su prosa. Antes que vestir tesis sencillas con un manto de oscuridad impostada, supo presentar temas complejos de forma casi cristalina. Entendió, con Ortega y Gasset, que “la claridad es la cortesía del filósofo”.

Puso la filosofía al servicio de sus lectores y la despojó del tufillo esotérico de los especialistas. En su libro Bombas de intuición y otras herramientas de pensamiento (2013), propuso una serie de estrategias de las que podemos valernos para abordar problemas espinosos y esquivar con destreza la fuerza del cliché. Una de ellas se llama “pensar fuera de la caja” y, en cierta medida, resume la trayectoria intelectual de Dennett: un esfuerzo permanente por evitar las convenciones y afrontar las grandes preguntas con ojos nuevos.

Su celebridad no hizo que sus tesis fueran inmunes a la crítica. Sus contradictores se cuentan por cientos, sino por miles. Esto es, contra todo pronóstico, motivo de celebración y no de pesadumbre. La filosofía, aunque a veces no lo parezca, valora el potencial creativo del disenso. Entiende que es mejor la discusión acalorada que la fría conformidad.

Las ideas de Dennett sobre la religión, por ejemplo, motivaron debates feroces. De barba larga y blanca, armado con un gran bastón de madera que recordaba el báculo proverbial de Moisés, Dennett podría pasar por un profeta del Antiguo Testamento. Al contrario, fue uno de los “cuatro jinetes del nuevo ateísmo”. Uno de sus cofrades, el zoólogo Richard Dawkins, escribió un libro beligerante y provocador, El espejismo de Dios (2006), que se ha convertido, si cabe, en la Biblia del ateísmo moderno.

El libro de Dennett sobre el mismo asunto —Romper el hechizo: la religión como fenómeno natural (2006)—, es menos militante y más creativo. Propone la lúcida herejía de estudiar la religión con las herramientas de la ciencia. De nuevo, la selección natural —esta vez no de organismos, sino de ideas— explica el éxito o el fracaso de las religiones y su papel como aglutinante social.

Si los seres humanos somos máquinas darwinianas, la conciencia es una quimera y Dios no existe, podría pensarse que la filosofía de Dennett carga un lastre pesimista. No es el caso. En El mundo y sus demonios (1995), Carl Sagan lamenta que tanta gente esté interesada en los fenómenos paranormales y las supercherías pseudocientíficas. La ciencia, objeta, cuenta con prodigios más grandes y más bellos. Algo parecido dijo alguna vez Dennett en una entrevista para The New York Times Magazine: “No necesitas milagros. Solo necesitas entender el mundo tal como es realmente, y es increíblemente maravilloso”.

Hay un libro de Pierre Hadot con uno de los mejores títulos de la historia: La filosofía como forma de vida (1995). Dennett encarnó como pocos esa idea, la búsqueda del conocimiento como una urgencia vital, no como un ardid para pagar las cuentas o ganar reconocimiento —que, de todos modos, le sobraba—. En La conciencia explicada (1995), cuenta la historia de la ascidia, un animalito marino con un pequeño cerebro que le sirve para buscar un arrecife al que agarrarse para siempre; cuando lo encuentra, ya no necesita su cerebro y se lo come. “Es como obtener un puesto permanente en una universidad”, agrega con malicia.

Dennett, por el contrario, nunca dejó de pensar. Sus indagaciones, contraintuitivas y estimulantes, nos seguirán sorprendiendo. Como era de esperarse, su muerte desató un aluvión de obituarios como el que el lector tiene ante sus ojos. Pero en los pasillos de las universidades, en las redes sociales y en las librerías se escucha con frecuencia una misma idea: “Me interesé en la filosofía gracias a él”. No hay, me parece, un mejor homenaje.

JULIÁN D. BOHÓRQUEZ CARVAJAL

Médico cirujano, magíster en filosofía (con énfasis en filosofía de la ciencia y epistemología) de la Universidad de Caldas (Manizales, Colombia) y doctor en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia). Sus áreas de interés incluyen la filosofía de la ciencia, la filosofía de la biología y la filosofía de la medicina. Es autor de diversos artículos académicos y ensayos de divulgación. Actualmente es investigador posdoctoral del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Estancia posdoctoral realizada gracias al Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM (POSDOC).