Carlos Chimal

“Three quarks for muster mark” pasó por mi cabeza la mañana que llegué por primera vez a los dominios del reduccionismo fuerte, el acelerador Enrico Fermi (Fermilab), localizado en la gran pradera del medio oeste, a media hora de Chicago en automóvil. La intención era conocer a uno de los más ilustres, carismáticos cazadores de partículas subatómicas: Leon Lederman.

Es conocido el relato que vincula Finnegan ‘s Wake, obra cósmica del extravagante autor irlandés, James Joyce, con la física de los constituyentes elementales del universo visible. En sus páginas hay un pasaje en el que Porter, dueño de un pub dublinés, toca la campana, levanta un tarro de cerveza negra y propone un brindis a la nutrida concurrencia:

“Three Quarks for Muster Mark!

Sure he hasn´t got much of a bark

And sure any he has it´s all beside the mark…”

Que en una de sus versiones podría traducirse así:

“¡Por el Máistro Marcos, tres graznidos!

Alguien poco propenso a los ladridos

Uno que sabe aguantar los vahídos…”

El físico teórico, Murray Gell–Mann, cuanta en sus memorias que estaba dando uno de sus acostumbrados paseos por el parque cuando se le ocurrió que ese verso era de lo más afortunado para nombrar la en ese entonces aún hipotética existencia de subpartículas atómicas que parecían presentarse siempre en tercias. Quark “le sonó” una palabra adecuada para designar algo esencial viniendo de una obra literaria cuyo propósito es mostrarnos los intersticios de la realidad.

Gell–Mann y los cazadores de partículas estaban tratando de ordenar la profusión de partículas que llovían desde el cosmos y las que aparecían en el fondo de todas las cosas. Era, pues, justo asociar en ese momento (1964) el espíritu de Joyce, sobre todo el universo opaco e impenetrable de una obra como Finnegan‘s Wake, a un mundo atómico en el que se podía ver tan poco y a la vez tanto.

Los físicos experimentales de altas energías son especialmente obsesivos con sus artefactos. No es para menos, tratan de demostrar la existencia de algo que gente como Murray Gell–Mann ha creído factible, pero para muchos formaba parte de una quimera. Esto, el empeñarse en demostrar la evidencia más allá de nuestras narices, ha generado otra forma de ilustración científica. Sus actores conforman una nueva especie en la fauna que tal vez no tenga el adiestramiento pictórico, digamos, de Jan Vermeer en sus estudios sobre óptica ni la fuerza expresiva de los prototipos de bombas centrífugas que Leonardo dibujó, pero que se las ha ingeniado para ver lo que quiere ver y cuyo objeto es, o debiera ser, capital para todos los hombres. Son pues, además de cazadores, ilustradores del mundo que se nos escapa. Uno de estos peculiares, raros personajes, fue Leon Lederman.

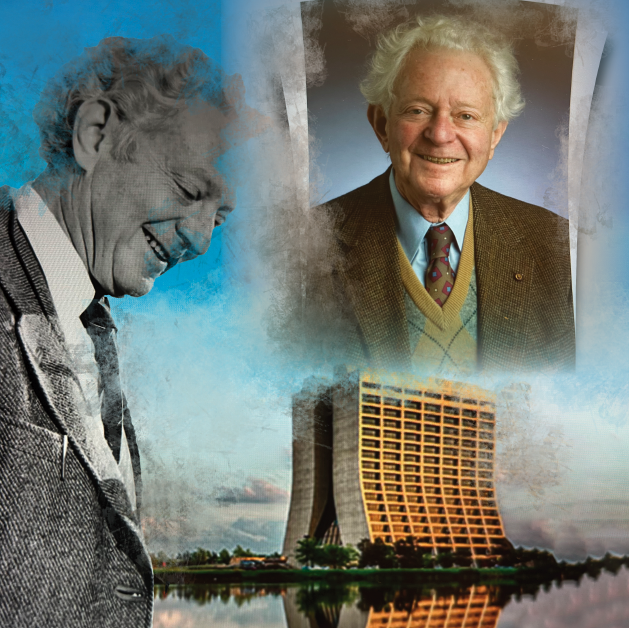

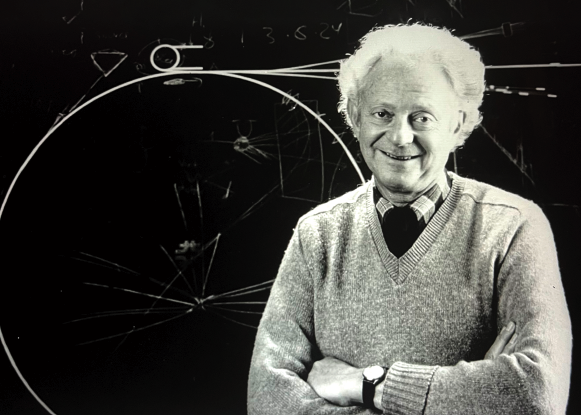

Alumno de Albert Einstein, jovial e influyente personalidad en el estado de Illinois mientras se mantuvo activo, Leon es uno de los físicos más queridos por la comunidad latinoamericana debido a su trabajo en favor del desarrollo de esta ciencia en la región durante las décadas de 1980 y 1990. Su vida estuvo salpicada de incidentes y partículas endemoniadas; en particular dos sucesos se sumaron a su leyenda.

En la época de Murray Gell–Mann, el número de partículas elementales que constituyen la materia luminosa del universo era reducido, si bien en constante crecimiento. Exóticas entidades ínfimas saltaban por doquier, de vez en cuando. Así, se conocían tres tipos de leptones (electrones, muones y neutrinos), y tres quarks (up, down y strange). Pero, como dije, se trataba solo de entidades matemáticas, hipotéticas.

Durante el año de 1967, en el Laboratorio Nacional de Brookhaven, al norte del estado de Nueva York, Leon y su grupo iniciaron un experimento ambicioso, destinado a corroborar la existencia de semejantes subpartículas atómicas. En un momento dado, detectaron una señal anómala, la cual, no obstante, fue ignorada por ellos. Siete años más tarde se encontró que, en efecto, se trataba de una partícula desconocida, llamada J/ψ. Sin duda, como me comenta Leon, eso lo animó a buscar con más atención. Ya instalado en Fermilab, Leon y sus colaboradores comenzaron un nuevo experimento, el E288. Pronto comenzaron a detectar eventos peculiares, los cuales los llevaron a entusiasmarse y pensar que, finalmente, habían encontrado una nueva partícula elemental. La llamaron Upsilon. Sin embargo, más tarde se vio que había sido una lectura errónea; tal partícula no existía, habían detectado un fantasma chocarrero, por lo que, de broma, comenzó a llamársela “Uups Leon!”.

Durante 1977 encabezó un equipo de quince físicos experimentales que descubrió el quinto quark, el bottom (por analogía con el ya existente down). Este quark “de abajo” se encontró confinado en un mesón (bottonio) al que se le llamó upsilon, nueve veces más pesado que el protón, y se le conoció en un principio como “beauty”. Así que después de un quark encantado (el charm), descubierto en 1974 por B. Richter en SLAC (Stanford), ahora teníamos ¡un quark bello!

El quark bottom aparece unido a su antiquark para formar un bottonio (una especie de binomio), y el upsilon de Lederman, con una masa de 9.5 GeV, era el estado con la energía más baja y, por tanto, el candidato más próximo al quinto quark. Esto mostró, entre otras cosas, que la naturaleza estaba siguiendo patrones en la formación de los constituyentes básicos de la materia. Había que dilucidar tales patrones. Fue en ese entonces que se intensificó el estudio del comportamiento de los quarks cuando están cerca uno del otro. Leon fue uno de los actores principales. Ayudó a distinguir en forma decisiva la naturaleza de los neutrinos, cuya masa parece ser nula, y sus experimentos inauguraron una nueva forma de experimentación en la física de altas energías, afirmó el también premio Nobel, Sheldon Glashow.

Leon obtuvo dicho galardón en 1988, junto con Jack Steinberger y Malvin Schwartz; fue director de Fermilab varios años y realizó una intensa labor de difusión de la ciencia, tanto en el ámbito académico como entre políticos, administradores y público en general. En la última década del siglo XX se dedicó a reformar la enseñanza de las ciencias en el estado de Illinois, donde algunas aulas parecían más una zona de combate que un centro del saber.

Nuestra primera plática se desarrolló en el edificio Wilson de Fermilab, nombrado así en honor del director y fundador del Fermilab y diseñador de aceleradores de partículas, Robert Wilson. Varias veces encontré a Leon en Chicago y una ocasión más en la Ciudad de México.

Este edificio de catorce pisos es el único que alcanza esa altura en muchos kilómetros a la redonda. Aquí arriba se aprecia la vastedad por partida doble: si miramos a lontananza la Gran Llanura del Medio Oeste, descubrimos la del mundo macroscópico; si bajamos al anillo acelerador, encontramos la del mundo microscópico, la cual parece una febril industria debido al apetito estadístico. Por momentos da la impresión de que se induce la respuesta antes de confirmar la existencia de esta o aquella extraña partícula. Las dimensiones de la vasta planicie que llega hasta el gigantesco lago Michigan hacen honor al propósito de esta disciplina, la física de partículas, cuya intención es, ni más ni menos, la de abarcarlo todo a fin de obtener la explicación más amplia y sencilla.

Ustedes, los físicos experimentales de altas energías, a veces hablan de producir, más que descubrir, le dije. ¿Qué son estos complejos laboratorios, fábricas? ¿Fermilab se dedica a una especie de…?

“Industrialización”, responde Leon. Sonríe, y sigue:

“En realidad usamos la palabra fábrica para designar al acelerador que produce una gigantesca cantidad de partículas de una sola clase con el propósito de estudiar sus propiedades. El CERN es una fábrica de partículas Z; deben de tener alrededor de dos a tres millones de partículas Z recogidas en sus detectores. No obstante, quizá no sean suficientes si desean conocer realmente sus propiedades e indagar todo lo que pueden enseñarles, ya que se trata de partículas muy pesadas. Hay muchas posibles maneras en que pueden decaer, y algunas son interesantes no solo para comprender su naturaleza, sino para aclarar las fuerzas electrodébiles. Así, una fábrica en nuestra jerga significa un acelerador dedicado por entero a una partícula. Cuando era joven, y a pesar de que no lo sabía, estaba llevando a cabo mi investigación en una fábrica de piones. Claro, también se habla de fábricas porque si queremos avanzar en la física de altas energías, tenemos que construir la máquina más grande posible”.

Vale aclarar que los ejemplos empleados por Leon corresponden a la experimentación llevada a cabo entre 1992 y 1993.

¿Qué hay acerca de las fábricas de belleza?

“Por lo común se les considera máquinas de colisiones positrón–electrón (e+ e-). Pienso que el colisionador de Ferrnilab se convertirá en un productor muy poderoso de belleza. Tal vez no una fábrica, sino un buque que va echando tiros”.

Esta última frase sugiere algo más: shot, en inglés, también quiere decir proposición, lance, conjetura, tiro de billar, todo lo cual se acerca claramente al espíritu sobre el que se basa la teoría cuántica de campo: el principio de incertidumbre de Heisenberg y los principios de simetría. La teoría cuántica es, de hecho, una teoría práctica, según me dijo Leon. Si bien un tiro de dados (o un golpe al taco de billar) no cancela el azar, millones de tiros nos acercan a delimitar su contorno borroso.

Le pregunté si había una fecha límite para entender por completo el Modelo Estándar de la Materia.

“Bueno, siempre tenemos límites para todo. Nuestro deseo en el fondo es hacer buena física, y si el Modelo Estándar es correcto en este nivel, pienso que debemos encontrarlo todo. El Modelo pronostica que, sea lo que sea, esta partícula (el quark top) debe aparecer alrededor de los 200 GeV, y tal energía se encuentra dentro del rango alcanzable por Fermilab en los próximos cinco o seis años”.

Este sexto quark fue encontrado después de esta plática con Leon, en 1997, aquí mismo, en Fermilab. La siguiente pregunta fue formulada antes de que se descubriera, en 2012, el bosón de Higgs, pero, al igual que en la anterior, es interesante la opinión de un visionario cuando el panorama era era aún incierto.

¿No es el bosón intermediario de Higgs un “parche” en la teoría?

“Es más que eso. Algo tiene que ser diferente entre las energías de Fermilab y las que pudiera alcanzar un Súper Colisionador. Hemos acumulado enormes cantidades de datos, que se explican mediante un grupo de ecuaciones. Tal vez cuando el Súper Colisionador o algún otro acelerador de nueva generación esté en marcha y tratemos de predecir lo que pase en él, las ecuaciones den lugar a inconsistencias o pronostiquen cosas imposibles, como probabilidades mayores que uno. Quizás falte algo y la mejor manera que tenemos hasta el momento de `curar´ nuestra teoría es mediante el Higgs. No solo permite que las ecuaciones parezcan más `civilizadas´ y sensibles al resto de los mortales, sino que también explican todo el aparato de unificación electro-débil. Explican por qué las interacciones electro-débiles parecen ser tan débiles y la causa de que las interacciones electromagnéticas sean mucho mayores y, no obstante, ambas sean parte de la misma fuerza. Así que, si usted quiere, podríamos considerarlo un premio, un bono de Navidad”.

Cabe aclarar que el Súper Colisionador nunca terminó de construirse y la estafeta de esta física de altas energías la tomó el CERN.

En 1994, cuando apenas acababa de publicarse su libro (The God´s Particle. If the Universe is the Answer, What is the Question?) lo encontré en Chicago.

¿Puede platicarme lo que sucedió alrededor de su libro más reciente?

“Me doy de topes”, aseguró. “Yo quería llamar la atención del lector, así que me pareció bueno intitularlo La partícula maldita, pues se trataba de un objeto subatómico tan huidizo que parecía traer un demonio dentro. Pero al editor le pareció muy atrevido, así que se propuso el título que finalmente se mantuvo. Yo acepté de manera ingenua, creyendo que habría de entenderse la ironía de que, en mi opinión y el de mucha gente, las divinidades son entidades que muchas personas creen que existen, pero que ninguno ha visto en realidad ni puede comprobar su existencia. Así se volteó la tortilla y se provocó confusión. En fin, aprendí a ser más cauto con los títulos.”

¿A qué se dedica en la actualidad?

“Veamos… doy clases en el Instituto Tecnológico de Illinois, lo cual me toma mucho tiempo. Se trata de una pequeña escuela orientada a la ingeniería, pero está muy ligada a la vida de la ciudad de Chicago y me interesa en particular. Estoy muy preocupado por la educación de los niños, así que tenemos un enorme programa para renovar el adiestramiento de los profesores que enseñan matemáticas y ciencias a fin de evitar temores infundados, o mejor dicho, mal fundados. Estamos tratando de obtener mayor apoyo para aumentar el número de graduados en ciencias que, por desgracia, ha decaído notablemente en este país. Al mismo tiempo, estoy involucrado, como usted sabe, en asuntos latinoamericanos… Tengo tantas cosas que hacer, soy ahora una especie de dilettante.”

Y dibujó una amplia sonrisa.

Leon falleció el 8 de octubre de 2018 a la edad de 96 años.