Andrés Cota Hiriart*

“Ya no existe la naturaleza –dijo, y entonces vi quién era en realidad aquel guardabosques: un funcionario–. Ya es demasiado tarde. Los mecanismos naturales han sido alterados y ahora hay que tener todo esto controlado para que no se produzca una catástrofe”.

Olga Tokarczuc, Sobre los huesos de los muertos

Androides sublevados, autos voladores, viajes interestelares entre las múltiples colonias humanas en diferentes planetas. Es extraño explorar el futuro desde un marco temporal que ya alcanzó, o incluso rebasó por varios años, el horizonte histórico planteado en la obra, convirtiendo así la ciencia ficción en presente alternativo. Produce una mezcla emocional que raya entre la ternura y la sorpresa. Admiración por las profecías cumplidas –elementos de la tecnología y la sociedad que la narración antecede más o menos con tino: video llamadas, impresoras 3D, relojes inteligentes, clonación, implantes cerebrales– y enternecimiento por esa inocencia humana que tiende a imaginar su futuro como un lugar mucho más avanzado en términos tecnológicos de lo que será en realidad (es decir, de lo que es ahora o de lo que fue no hace tanto).

Lo cierto es que año con año se engrosa el catálogo de esos devenires del antaño formulados desde el escritorio (o explorados desde la pantalla) que hoy en día se suman a los tan – tos pasados que nunca sucedieron: el 1984 de 1984, el 1996 de 12 Monkeys, el 2001 de 2001: Odisea al espacio, el 2011 de Aeon Flux, el 2015 de Regreso al futuro II, el 2019 de Akira. Vamos, que este 2022 que corre ya nos empatamos hasta con Los Supersónicos de Hanna-Barbera (aquí una lista jugosa e narrativas establecidas en un futuro hipotético que hoy es pasado: ht – tps://en.wikipedia.org/wiki/List_of_stories_ set_in_a_future_now_in_the_past ) . Pero ya lo decía el gran Frederik Pohl: “A good science fiction story should be able to predict not the automobile but the traffic jam” (“Una buena historia de ciencia ficción debe ser capaz de predecir no el comportamiento del automóvil, sino del embotellamiento de tránsito”).

Hace unos meses revisité las páginas distópicas de ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Cada tanto, como parte de la materia que imparto sobre literatura en la Escuela Superior de Cine, releo algunos pasajes de ese clásico de clásicos de la ciencia ficción producto de Philip K. Dick –que, a su vez, sirvió como semilla para la película de culto dirigida por Ridley Scott en 1982, Blade Runner (dato de trivia literaria, el término Blade Runner, al igual que el de cyberpunk, se lo debemos a William Burroughs)–. Sin embargo, esta ocasión que mencionó fue la primera vez que leí la novela completa en mucho tiempo; que me sumergí a profundidad en ese 2019 especulativo en el que prácticamente todos los animales se han extinto (los hemos extinguido quizás sea más apropiado) y han sido reemplazados por sustitutos mecánicos. Fauna artificial, zoologías electrónicas, versiones robóticas de los organismos desaparecidos y los últimos sobrevivientes de especies al borde del colapso que, en ese escenario de franco postapocalipsis ambiental, representan las posesiones más preciadas a las que puede aspirar un ciudadano. Un eco de aquel atinado refrán popular: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido.

Digamos que si todos los animales han sido remplazados por versiones electrónicas, ¿por qué los humanos seríamos la excepción? De ahí la necesidad, casi obsesiva, de ser capaces de diferenciar entre humano y máquina que da sentido a la trama. Poder discernir esa línea cada vez más fina que separa persona de androide. O si se prefiere: identificar el elemento por el que siempre superaremos al hijo pródigo y que justificará su eliminación si llegara a mostrarse rebelde ante sus creadoresDigamos que si todos los animales han sido remplazados por versiones electrónicas, ¿por qué los humanos seríamos la excepción? De ahí la necesidad, casi obsesiva, de ser capaces de diferenciar entre humano y máquina que da sentido a la trama. Poder discernir esa línea cada vez más fina que separa persona de androide. O si se prefiere: identificar el elemento por el que siempre superaremos al hijo pródigo y que justificará su eliminación si llegara a mostrarse rebelde ante sus creadores.

“De un país dan fe sus animales. Nuestra actitud hacia ellos. Si la gente se comporta brutalmente con los animales, no hay democracia que pueda ayudarlos, ni nada en absoluto”, advierte Olga Tokarczuc en Sobre los huesos de los muertos. Líneas que hacen resonancia con las palabras atribuidas a Gandhi: “la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que se trata a sus animales”. ¿Qué podemos decir de un planeta en el que tales aseveraciones ya no pueden ser reducidas a un carácter local, sino que el grueso de criaturas a nivel mundial comienza a sufrir estragos severos para sobrevivir a los impactos de la humanidad? Me refiero, por supuesto, tanto al terreno ficticio en el que se desarrolla la saga como al panorama actual del antropoceno.

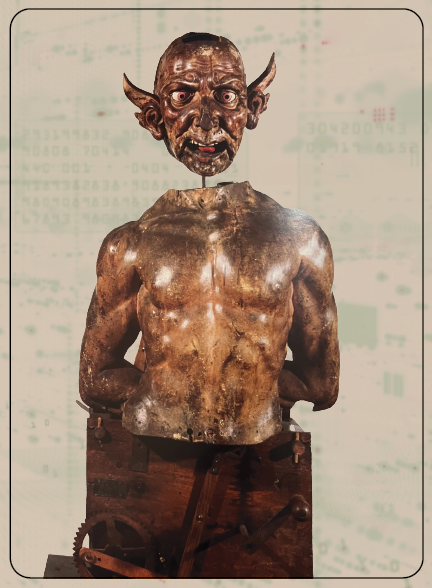

No cabe duda de que, en ese sentido, el Philip K. Dick de 1968 (año de la publicación original) supo leer bien las señales e intuir hacia dónde nos dirigíamos en términos de la ecología global. No obstante, en la novela al autor se adelanta un paso más y plantea lo que sucederá una vez que esos replicantes, esos androides de mimética biológica, den las primeras luces de que, tarde o temprano, también nosotros seremos sustituidos por ellos. Digamos que si todos los animales han sido remplazados por versiones electrónicas, ¿por qué los humanos seríamos la excepción? De ahí la necesidad, casi obsesiva, de ser capaces de diferenciar entre humano y máquina que da sentido a la trama. Poder discernir esa línea cada vez más fina que separa persona de androide. O si se prefiere: identificar el elemento por el que siempre superaremos al hijo pródigo y que justificará su eliminación si llegara a mostrarse rebelde ante sus creadores. Me imagino que, a estas alturas del imaginario colectivo, no es necesario aclarar que tal es la misión de Deckard, el protagonista de la historia. Retirar –ese es el termino empleado por los caza recompensas que dan persecución a robots rebeldes–, a una serie de replicantes súper avanzados prófugos que se resisten a ceder ante su obsolescencia programada (pecando así de una cualidad humana: pretender alargar su existencia).

Quizás sea una de las cuestiones más antiguas de todas: ¿qué es lo que nos hace humanos? ¿La empatía? ¿La conciencia? ¿La sensibilidad? Difícil dilucidarlo, y más com – plejo aún en ese contexto futurista de tremendo auge de la inteligencia artificial y con replicantes que generación tras generación se tornan más sofisticados –y se diría que cada vez más urgente también en la realidad, en la que ya existen casos de robots humanoides, como Sophia, a los que se les ha otorgado la ciudadanía (es decir que, junto con su documento de identidad, perciben derechos), o la reciente controversia de si la inteligencia artificial de Google conocida como LaMDA es, en efecto, una máquina sintiente* (aseveración que ha llevado a Blake Lemoine, uno de sus programadores, a exigir que se le defienda con abogados en los tribunales), y actualidad también en la que cada vez hay más programas y androides que hacen música, crean arte, escriben artículos y libros, e incluso dirigen cine.

Pero dejando de lado su carácter cuasi profético de lo que se avecina tanto en el campo del transhumanismo como en el ecológico –en estos albores de la sexta extinción masiva (con cientos de miles de especies en grave peligro de desaparecer) y tiempo en el que, a la vez, comienzan a surgir perros, peces, aves y hasta abejas robóticas, el universo Dickeniano se perfila como un escenario cada vez más cercano–, me llamó la atención el último capítulo de la novela. Sin revelar demasiado (para no arruinar la dicha de lectores potenciales), los conflictos internos a los que se enfrenta Deckard –dudar de sí él también es un replicante, cuestionarse si es posible llegar a amar a un androide, si tiene sentido seguir haciendo una distinción entre orgánico y artificial, y si, al sentir empatía hacia la máquina, los replicantes se humanizan o los humanos nos robotizamos– lo llevan a un estado de catarsis psicótico y, al borde de la fusión mental, sale huyendo de la ciudad. Y es justo en ese extrarradio polvoso, un campo yermo y hostil a cualquier forma de vida, que Deckard encuentra un sapo.**

Sí, un sapo, una criatura asumida como extinta y que, en la novela, es el símbolo de Mercer, patrono del Mercerismo, la religión monoteísta hegemónica de ese futuro (y que, en otra profecía Dickeniana acertada, se compara solo con la figura de Buster Friendly, el cómico y conductor de radio y televisión de fama universal que representa la obsesión total por las celebridades y los medios de entretenimiento masivo; cualquier parecido con la realidad es completamente a propósito).

Ese sapo que encuentra Deckard, pues, esa criatura considerada como la más sagrada de todas por el mismísimo Dios, fue lo que llamó mi atención.

53 años de edad.

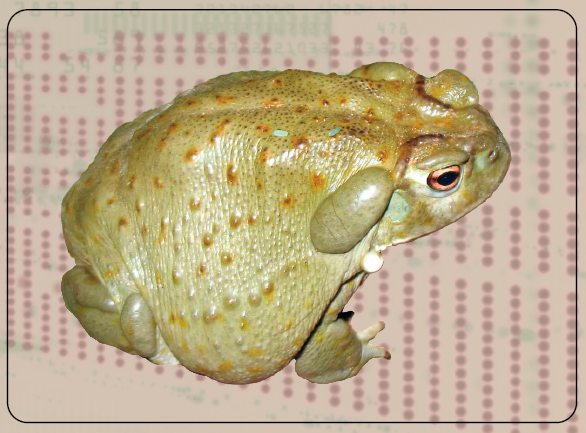

Puesto que, me parece, no se trata de una elección trivial. Al contrario, me asaltó la sospecha de que Dick eligió al anfibio, más que por su carisma o por ser bandera de la extinción (se estima que al menos un tercio de los anfibios desaparecerán antes de mitades de siglo), debido a su carácter psicodélico. O, bueno, por la cualidad brutalmente alucinatoria que se resguarda en las glándulas de un anuro en particular: el sapo del desierto de Sonora o Incilius alvarius, que habita en el noreste de México y sureste de Estados Unidos y que por aquellos desaforados finales de los años sesenta comenzó a contar con su propia secta dentro de la contracultura californiana, donde se fundó la iglesia del sapo –por si quedara duda, además de escritor prolífico, Dick era politoxicómano y psiconauta consumado–. Y es que, bajo la piel verrugosa del robusto animalillo, emana un prodigio bioquímico, pues embebidas en el veneno lechoso que secreta a través de sus glándulas parótidas se encuentran las dos sustancias psicoactivas más potentes que se conocen: 5-Meo- DMT y bufotenina (5-OH- DMT), referidas, en su conjunto, ni más ni menos que como la molécula de Dios.

Ambos compuestos pertenecen a la familia de las triptaminas –derivados indólicos similares en estructura al triptófano– que, al igual que el resto de enteógenos afines al dmt, interrumpen la recaptación de serotonina, provocando alteraciones significativas en la esfera perceptual y desatando en consecuencia tórridas alucinaciones con los ojos abiertos o cerrados, así como una translocación absoluta de las relaciones espacio-temporales. Los efectos comienzan a presentarse desde los primeros segundos tras la exposición y, dependiendo de la dosis, se extienden por unos cinco a quince minutos; aunque cabe remarcar que para el consumidor el tiempo subjetivo del trance pareciera durar varias horas. Karina Malpica, en “Medicina del sapo Alvarius” (2016), declara: “Los usuarios reportan profundos cambios en su perspectiva ontológica, experimentando el vacío o los confines del universo, fuerzas aterrorizantes y todopoderosas, cambios completos en la percepción y en la identidad seguidos por un abrupto regreso al estado ordinario de conciencia. Debido a la naturaleza e intensidad de la experiencia, las personas necesitan compañía para que les sostenga la pipa, ya que muchas veces el viaje comienza antes de terminar la segunda aspiración”.

aficionado a las drogas psicodélicas. Autor de Fear and Loathing in Las Vegas (1971), murió en Woddy Creek,

Colorado, a los 68 años de edad.

Al contrario de lo que podría dictar el imaginario popular, para acceder al rampante frenesí alucinatorio, uno no lame al sapo, sino que se lo fuma. El procedimiento, que se remonta a tiempos ancestrales –los miembros de la Nacion Comcaác consideran dicha sustancia como medicina y la emplean de manera ritual–, sigue más o menos la siguiente cronología: se ordeña el veneno (una especie de latex lechoso que brota al exprimir las glándulas parótidas del anfibio) y se deja secar (cristalizar) sobre un pedazo de vidrio. Una vez seco, adopta la forma de una película transparente como de silicón, esta se coloca dentro de una pipa de cristal y, tras aplicar el calor del encendedor, se inhalan sus vapores. Es imperante prestar cuidado a la dosis, pues desde concentraciones pequeñas (3-5mg) se pueden registrar efectos inauditos; claro que varía de acuerdo con la constitución física y estado emocional del consumidor, así como con su experiencia previa con sustancias psicodélicas. De cualquier manera, a menos de que se cuente con una disposición para el delirio equiparable a la del gran Hunter S. Thompson, no es aconsejable pasar de los 50mg.

“Es como ver a través de los ojos de Dios”. “Sentí que todo el juego cósmico se estaba acabando, que habíamos recuperado nuestros súper poderes creadores, que el mundo conocido estaba siendo reemplazado de nuevo por el paraíso primigenio”. “¿Quién habría de decir que en el veneno de un sapo está contenida toda la luz del universo?”, palabras de quienes han visitado los linderos de la mente humana de la mano del sapo.

¿Por qué llamó mi atención dicho detalle dentro de la novela? No sé, quizás porque al cerrar con este pasaje y guiño al sapo y la molécula de Dios, Dick propone algo significativo: que en el futuro hacia el que nos dirigimos, o posiblemente ya habitamos –con la amenaza constante de guerras nucleares, con el incremento persistente de la temperatura y nivel de los mares, con la crisis económica, el hambre y la contaminación siempre al alza, inundados por plásticos en el exterior y por microplásticos en nuestros adentros y con el agua dulce y la biodiversidad mundial comenzando a escasear de manera alarmante– posiblemente la única salida sensata sean los estados alterados de conciencia… No está de más agregar que, al final, el sapo que encuentra y recoge Deckard resulta ser también artificial.