Cuando te asomas al espejo puedes ver la historia de una cara

Un mapa forjado por el tiempo

Pero tú no eres esa cara

¿Quién eres?

Plutarco nació en Queronea hacia el año 40 de nuestra era, en una Grecia que ya vivía bajo la sombra del imperio romano. Desde esa ciudad, hoy a unas horas de Atenas, escribió Vidas paralelas, una obra en la que la historia no se limita a contar hazañas, sino que interroga sobre lo que somos a lo largo del tiempo. Entre reyes, héroes y episodios memorables, Plutarco se detiene en algo aparentemente menor: un barco.

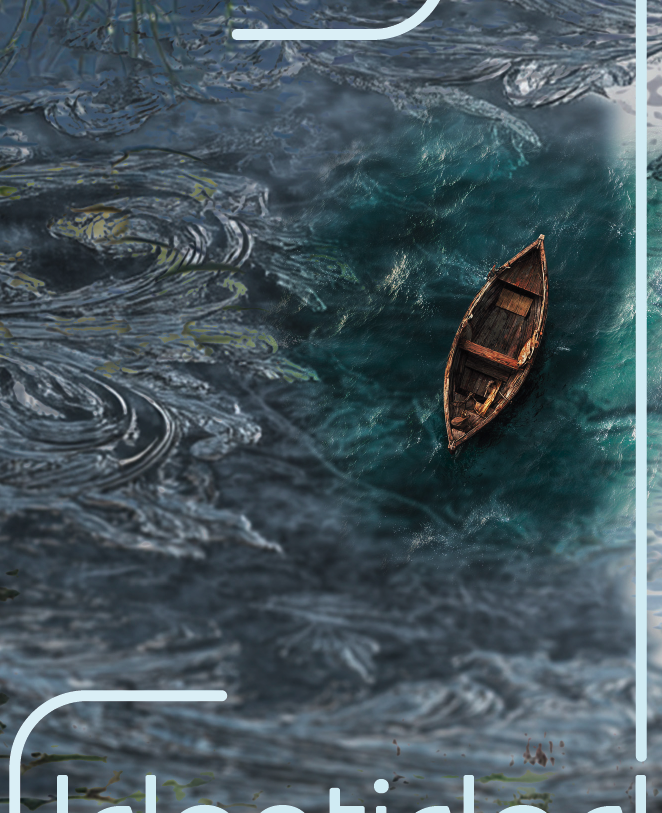

Ese barco, atribuido al legendario Teseo, da origen a una de las paradojas más persistentes del pensamiento filosófico. Si con los años se reemplazan todas sus tablas, una por una, ¿sigue siendo el mismo barco? Con esta pregunta sencilla y desconcertante, Plutarco introduce un experimento mental que atraviesa siglos y disciplinas, y nos obliga a pensar la identidad no como algo fijo, sino como algo que resiste o se transforma en medio del cambio.

La pregunta no se resuelve sola. Necesita a alguien que mire, que recuerde, que sienta el paso del tiempo. No basta con el objeto; hace falta una historia personal. Tal vez por eso esta paradoja no se entiende del todo en los libros, sino cuando uno se deja involucrar por las emociones y los recuerdos.

Imagina entonces que un 14 de febrero visitas la casa de una amiga y juntos construyen una pequeña embarcación con siete piezas de Lego. Te gusta tanto que ella sonríe y dice: “El barco es tuyo”. Dos piezas largas y curvadas forman el costado izquierdo de la nave; otras dos, el derecho. Un bloque plano sirve como plataforma. Del centro surge una barra cilíndrica, el mástil, que sostiene un bloque diminuto: una bandera de pirata, como debe ser.

Te despides de tu amiga y, en el camino, pierdes cuatro piezas. No te preocupas del todo porque sabes que tienes repuestos en tu casa. Reconstruyes la embarcación y la colocas en un estante. A simple vista, nada parece haber cambiado.

Meses después, descubres que el barco conserva solo aquellas cuatro piezas que sustituiste. Las demás ya no están. Así que decides completarlo con bloques nuevos. El resultado es idéntico al original, aunque ninguna de sus piezas lo sea. Aun así, al mirarlo, llega a ti el recuerdo del día en que lo construiste.

En tu infancia perdiste dientes y los reemplazaste por otros. En la adolescencia, tu rostro se transformó. Con los años, ese rostro ya no es el mismo. Aun así, al mirarte, sabes que sigues siendo tú.

Tal vez la identidad no sea algo fijo, sino una continuidad. El barco de Teseo sigue siendo el mismo mientras cada uno de sus estados provenga del anterior y el de hoy pueda reconocerse como consecuencia del de ayer. No se trata de un objeto inmóvil, sino de una secuencia en movimiento, una historia que no se interrumpe.

El barco y tú dejan de ser lo mismo solo cuando esa continuidad se rompe y ya no pueden reconocerse como prolongación de lo que fueron. Por eso, el barco de Lego que construyeron en esa fecha especial conserva algo esencial, aunque cambies todas sus piezas. No es la materia, sino la historia que la acompaña. La materia se reemplaza. La historia persiste.

Algo parecido ocurre en el terreno biológico. ¿Qué hace que tus células sostengan un yo? ¿Qué distingue a una célula de otra dentro del mismo cuerpo? Una célula del corazón no es igual a una del cerebro. Incluso entre neuronas hay diferencias. Algunas se organizan para formar estructuras especializadas, como el hipocampo, ligado a la memoria, o la corteza motora, responsable del movimiento y del habla.

Me gusta imaginar que, del mismo modo en que el barco de Teseo sigue siendo “el mismo” a pesar de cambiar todas sus tablas, una célula o un organismo conserva su identidad no por la permanencia de sus componentes, sino por la continuidad de los procesos que los organizan. No es la materia lo que persiste, sino una forma de estar en el tiempo, tejida por su historia y el entorno que la moldea.

Algo similar ocurre en el cerebro. Sus estructuras modifican sus conexiones sin descanso, como si se ensamblaran una y otra vez a cada instante. Los neurotransmisores pasan de una neurona a otra, se usan y se renuevan. Y aun así, el yo no se disuelve. Permanece en medio del cambio, como un peñasco en el mar que resiste el vaivén incesante de las olas.

Pensar la identidad en términos de estructuras cerebrales como el hipocampo, el tálamo o la corteza cerebral plantea una nueva dificultad. Ya no se trata de un objeto ni de un recuerdo personal, sino de sistemas vivos que cambian sin detenerse y, aun así, conservan una forma de ser. Para acercarnos a ese problema, conviene mirar un escenario distinto, uno que no pertenece a la filosofía clásica, sino al laboratorio.

Imaginemos entonces un experimento algo fantasioso. Supongamos que, de manera gradual, todas tus células fueran sustituidas, del mismo modo en que se reemplazaron las tablas del barco de Teseo. Los órganos originales darían paso a versiones sintéticas generadas mediante técnicas de bioingeniería. Al final del proceso, cuando nada material fuera ya lo mismo, quedaría una pregunta inevitable. ¿Seguirías siendo tú?

Este escenario no es del todo imaginario. Hoy es posible crear en el laboratorio estructuras llamadas “organoides”, pequeños órganos artificiales que se forman a partir de células madre pluripotenciales obtenidas de una mínima muestra de piel o de sangre. Son células capaces de transformarse en distintos tipos celulares y de organizarse siguiendo patrones sorprendentemente similares a los de un órgano real.

Los organoides son grupos de células cultivadas que se organizan en tres dimensiones. Son, en cierto sentido, órganos que se forman y crecen dentro de un recipiente de laboratorio. Con las debidas reservas en la comparación, algo parecido ocurre cuando se colocan búlgaros en un frasco y, con el tiempo, se multiplican hasta transformar la leche en yogur.

Hablar de órganos creados a partir de células madre ha generado confusión fuera del ámbito científico. Existe la idea errónea de que estos órganos provienen de embriones que crecen en el vientre de un animal o de un ser humano, para luego ser extraídos de manera no ética. En realidad, no nacen de un vientre, sino de una receta. Su origen no es gestacional sino experimental en una caja de Petri.

Quienes logran este tipo de construcciones trabajan con una precisión comparable a la de los grandes chefs con estrellas Michelin. Mezclan ingredientes, controlan los tiempos y las condiciones y afinan cada paso para obtener un resultado de alta calidad. Solo que su cocina es el laboratorio y su materia prima son células vivas en cultivo.

La historia de los organoides comenzó hace más de un siglo con experimentos realizados con células de esponjas, de anfibios y de embriones de pollo. El gran salto ocurrió cuando se desarrollaron hidrogeles, una especie de gelatina tridimensional y porosa que sirve de soporte y permite que las células se adhieran y se acomoden para organizarse a escala macroscópica.

Una de las promesas más llamativas de estos sistemas es la posibilidad de reducir la necesidad de trasplantes entre personas. Hoy sabemos que un órgano puede pasar de un cuerpo a otro, como cuando alguien dona un riñón a un familiar. En el futuro, la bioimpresión tridimensional de organoides artificiales en hidrogeles con la forma de los órganos naturales podría abrir un camino distinto, en el que el órgano no se transfiere, sino que se crea.

En años recientes han aparecido los llamados “ensambloides”, conjuntos de organoides humanos interconectados que buscan imitar las relaciones entre distintas regiones del cerebro. Ya existen ensambles en los que los organoides del hipocampo o del tálamo se conectan con los de la corteza cerebral, reproduciendo patrones de comunicación neuronal.

Hoy es posible imaginar estos ensambloides casi como pedidos a la carta. Los científicos “Michelin” combinan estructuras con la misma delicadeza con que un chef prepara un platillo complejo, cuidando de que cada elemento conserve su forma y su función. La imagen recuerda inevitablemente a una historia conocida, en la que un ratón es capaz de cocinar con precisión exquisita.

Aunque los ensambloides aún carecen de vasos sanguíneos, esa limitación ha comenzado a ceder. En 2025, investigadores estadounidenses lograron integrar redes vasculares en cultivos que incluían neuronas, astrocitos y pericitos. Cada avance acerca un poco más estos sistemas a la complejidad de un tejido vivo.

Hoy, uno de los usos más extendidos de los organoides y ensambloides es el estudio de la respuesta a fármacos, tanto en enfermedades neurodegenerativas como en distintos tipos de cáncer. En ellos, se ensayan tratamientos y se exploran los orígenes de la enfermedad sin intervenir directamente en un cuerpo humano.

Pensar en ensambloides capaces de formar un cerebro completo sigue siendo territorio de la ciencia ficción. Pero la sola posibilidad plantea una pregunta inquietante. Si algún día existiera un trasplante cerebral de ensambloides artificiales de un donante a otro, ¿qué ocurriría con las memorias y la conciencia? ¿Podrían trasladarse junto con el tejido?

Me gusta imaginar que los organoides y los ensambloides también son, a su manera, barcos de Teseo. Sistemas cuyas piezas se renuevan sin que el conjunto desaparezca, identidades que no emergen de la permanencia de la materia, sino de la continuidad del cambio.

Algo parecido ocurre contigo. Tu rostro es un barco de Teseo que ha evolucionado casi sin que lo notes. Octavio Paz fue más lejos y sugirió que no solo cambia la materia del rostro, sino también aquello que crees ser. Para enfrentar el mundo, te inventas una máscara. Y con cada máscara, eres otro.

El otro

Se inventó una cara.

Detrás de ella

vivió, murió y resucitó

muchas veces.

Su cara

hoy tiene las arrugas de esa cara.

Sus arrugas no tienen cara.

Por eso, cuando te asomas al espejo, no ves un rostro fijo, sino una historia. Un mapa trazado por el tiempo. Tal vez no seas ese solitario rostro que te devuelve la mirada en su reflejo, sino muchos rostros.

O quizá seas algo más oculto que no se ve en los espejos, sino en la continuidad silenciosa de hábitos celulares moldeados por tu historia y tu entorno; como ese peñasco que resiste y, a la vez, se moldea por las olas del mar.

ELÍAS MANJARREZ

Profesor investigador titular, responsable del laboratorio de Neurofisiología Integrativa del Instituto de Fisiología, BUAP. Es físico de formación, con maestría en fisiología y doctorado en neurociencias. Obtuvo su doctorado en el departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias del Cinvestav.

Sus líneas de investigación están enfocadas a entender propiedades emergentes de ensambles neuronales en animales y humanos. Es pionero en el estudio de la resonancia estocástica interna en el cerebro, la propagación de ondas en ensambles neuronales espinales, la hemodinámica funcional de las emociones, así como de los mecanismos neuronales de la estimulación eléctrica transcraneal. Recibió el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología del CONCYTEP y ha recibido el premio Cátedra Marcos Moshinsky. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3.