Mario de la Piedra Walter

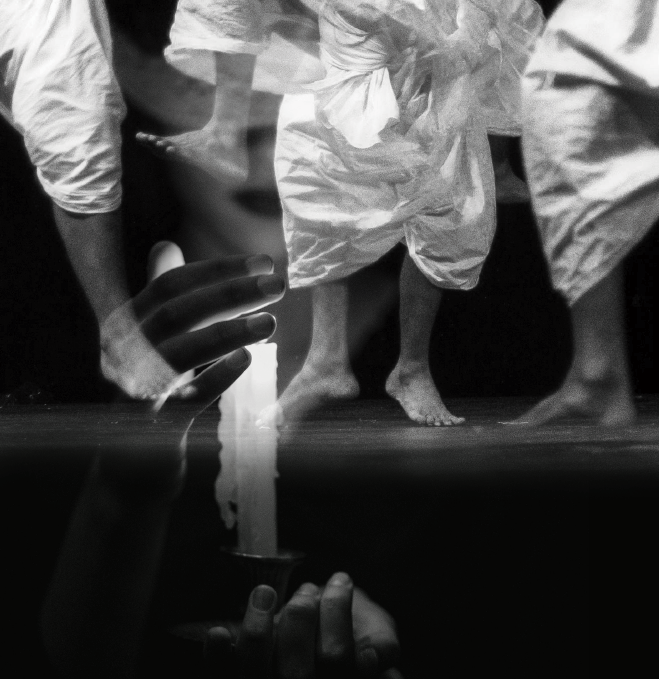

El barro pestilente comienza a secarse bajo el sol. Como burbujas petrificadas, se forma una corteza que se endurece con el cantar de los gallos. Es julio de 1518 en el pueblo de Estrasburgo y el mercado –el más importante al oeste del Imperio Romano Germánico (el primer Reich)– recibe la brisa húmeda del río Rin y a sus primeros visitantes. De entre los callejones, una mujer con una pañoleta en el cabello se tambalea hasta la plaza. Sus pies descalzos rompen la casca sólida y hacen renacer el fango. El compás asimétrico de sus puntillas revuelve el lodo y liberan sus olores.

Levanta los brazos y mueve las caderas bajo un ritmo que nadie escucha. Los mercaderes la miran desconcertados. Frau Troffea baila ante una música muda a mitad de la plaza. Sus extremidades giran como los molinos de grano y su rostro extático parece contener un grito. Las convulsiones se extienden hasta el final de la tarde y Frau Troffea cruza las callejuelas y las plazas en un espasmo sostenido. Desde las ventanas, los habitantes de Estrasburgo las miran bailar hasta que sale la luna.

El pueblo duerme con el sonido de un chapoteo terroso. A la mañana siguiente, el baile no ha terminado. Exhausta, se arrastra por las callejuelas sin renunciar al vaivén del cuerpo. A media tarde se desploma y entre el zapatero y el barbero la cargan hasta su casa. Antes del alba, el sonido de los pies en el lodo despierta a los animales del corral, que en su alboroto despiertan al pueblo. La gente sale con velas y antorchas que iluminan el cuerpo en movimiento de Frau Troffea.

Cuando se deciden a apresarla, ven salir de la callejuela a más personas bailando el mismo ritmo silencioso. En cuestión de horas la plaza se inunda de danzantes. Las autoridades, cada vez más confundidas, deciden acompañar el baile con música, con la esperanza de que sacie a los participantes. Los músicos salen a las calles y ajustan sus instrumentos al ritmo de los movimientos.

Todo resulta contra productivo. Lo que antes era una decena de bailarines se transforma en centenares. Durante semanas, el pueblo de Estrasburgo se ahoga en un sólo baile. Entre el frenesí de la danza, se van desplomando uno a uno los cuerpos exhaustos que pocos pies esquivan. Los rituales y las plegarias no apaciguan la manía y los sacerdotes lo llaman un castigo divino.

Ante el fracaso de las sangrías, se encierra a los bailares dentro de las capillas. En septiembre, al igual que las hojas de los árboles, el baile se desgasta y decolora. Al comenzar el otoño, la plaga del baile ha terminado, todos retoman sus ocupaciones y Estrasburgo vuelve a ser un pueblo tranquilo a orillas del Rin.

La peste del baile de 1518 es uno de los eventos más misteriosos de la historia europea, pero no es el único. La coreomanía, del griego khoros (baile) y mania (locura), se expandió en brotes por regiones enteras entre los siglos X y XVI. Descrita por figuras como Paracelso, en un principio se adjudicó a una maldición divina. En una sociedad profundamente religiosa, se le asoció muy pronto con San Vito, el mártir de la iglesia católica y ortodoxa que fue quemado vivo y bailó en el aceite hirviendo. Los brotes se originaban cercanos a las fiestas de San Vito y muchos de los afectados peregrinaban hasta si iglesia con la esperanza de ser curados, por lo que pronto se le conoció a esta condición como el baile de San Vito. Sin embargo, poco se sabe acerca de la causa de esta epidemia.

Un médico británico del siglo XVII, Thomas Sydenham, describió una condición que causaba movimientos involuntarios, en especial en niños, después de un periodo de fiebre y dolor de garganta. La corea de Syndeman, una de las manifestaciones neuropsiquiátrica de la fiebre reumática, es una enfermedad inflamatoria que afecta el corazón, las articulaciones y el cerebro, y que es el resultado de una infección por Streptococcus pyogenes.

Se cree que el sistema inmune crea una reacción cruzada en contra de ciertos tejidos que contienen una proteína similar al antígeno del estreptococo, donde se producen anticuerpos que atacan estructuras como los ganglios basales en el cerebro, encargadas de regular los movimientos finos del cuerpo. Sin embargo, los casos de corea de Syndeman son raros en adultos y no se expresan de manera masiva. En el sur de Italia, por el mismo siglo, se les conocieron a estos casos como tarantismo, pues se creía que la mordida de una tarántula de esta región (Lycosa tarantula o araña lobo) provocaba este baile incontrolable. Desesperados, crearon un nuevo tipo de música con la esperanza de satisfacer a los danzantes, la tarantela, que hoy comprende la música tradicional del sur de Italia.

En años más recientes, se propuso como causa la intoxicación alimentaria. Los hongos del cornezuelo, que incluye granos de la familia del trigo como el centeno y la cebada, producen ergotamina, un compuesto psicoactivo similar a la dietilamida de ácido lisérgico (LSD). Las manifestaciones por el consumo de ergotamina incluyen náusea, dolor abdominal, calambres, movimientos involuntarios, espasmos, alucinaciones visuales y auditivas así como convulsiones.

Las personas de mayor riesgo serían aquellas que no tuvieran acceso a la carne y sustituyeran su dieta por granos, como el caso de las mujeres y los más pobres durante la edad media. En los juicios de Salem, donde se juzgaron a ciento cuarenta y cuatro personas por brujería entre 1682 y 1693, se ha argumentado también una posible intoxicación por ergotamina como causa de la agitación colectiva.

Al menos en el caso de la peste del baile, esta teoría resulta insuficiente. Aunque el grano fuera la base de alimentación en el norte y centro de Europa, no lo era en otras regiones como en Italia. Tampoco se explica la relación con los eventos religiosos de las fiestas de San Vito ni existen registros de otros síntomas comunes de la intoxicación por ergotamina como la gangrena de las extremidades.

La teoría más aceptada, al menos en la actualidad, es que se trató de un caso de psicosis colectiva, tal vez incitado por alguna de las condiciones ya mencionadas. También denominada histeria colectiva, palabra en desuso por su acepción histórica que atribuye la enfermedad a un solo sexo (del griego hystera, ‘útero’) y que ha sido utilizada de manera despectiva, se caracteriza por una conducta patológica que se manifiesta en un gran número de personas.

Cuando un individuo –en situaciones de estrés– muestra síntomas como náusea, debilidad muscular, ataques de pánico o dolores de cabeza, la comunidad sometida a los mismos factores desarrolla los mismos síntomas. Ambientes psicosociales estrictos y demandantes, como orfanatos, conventos de monjas, o trabajo en las factorías, propician este tipo de comportamientos. Los brotes de la peste del baile coinciden con periodos de dramáticos de hambrunas e inundaciones y fueron padecidos casi únicamente por la población más afectada: los campesinos.

A través de la historia, la psicosis colectiva se ha manifestado bajo distintos síntomas y contextos. Los juicios de Salem, de los que se habló previamente, podrían entrar en esta categoría. En el verano de 1789, del mismo modo, se extendió una epidemia de miedo colectivo entre el campesinado de Francia, donde se dieron revueltas y se formaron milicias para combatir a un grupo de bandidos inexistentes.

En la segunda mitad del siglo XX, Singapur sufrió brotes en todas sus fábricas de ataques epilépticos y catatónicos, vómitos, mareos y fiebres intensas; que solo empeoraron cuando el gobierno contrató chamanes para realizar exorcismos. El grupo más afectado fueron las mujeres y malayos, quienes sufrían mayor explotación dentro de las fábricas. Al oeste del Lago Victoria, en el pueblo de Kashasha, se produjo en 1962 una epidemia de risa masiva en una escuela misionera de bordado. En tan sólo un par de horas, noventa y cinco de las ciento cincuenta y nueve estudiantes presentaron episodios de risa incontrolable que se extendió por varios días.

La escuela se vio forzada a cerrar, pero la epidemia se extendió por las villas aledañas. En total, catorce escuelas en un radio de ciento cincuenta kilómetros tuvieron que cerrar y más de mil personas se vieron afectadas. En el internado religioso, Villa de las Niñas, en el Estado de México en el 2006, más de seiscientas menores de edad presentaron mareos, dolores de los pies y problemas para caminar. Los síntomas mejoraban una vez que las alumnas abandonaban la institución, donde denunciaron que eran obligadas a cumplir con largas jornadas de trabajo maquilando prendas de vestir, artículos deportivos, bordados, tejidos y diademas.

Posterior a los ataques del 11 de septiembre en los E.U.A., algunos senadores y jefes de prensa recibieron cartas que contenían esporas de ántrax (bacteria Bacillus anthracis), causando la muerte de cinco de ellos. En las semanas posteriores, se reportaron dos mil trescientas falsas alarmas de gente que reportaba haber contraído ántrax. En el 2016, personal de la embajada estadounidense en Cuba refirió dolor de cabeza, insomnio, náusea, vómitos y dolor estomacal; atribuido a “ataques sónicos de alta frecuencia” por parte de los cubanos.

El síndrome de la Habana, como se le conoció posteriormente, fue catalogado como psicogénico por los mismos científicos de la inteligencia norteamericana. En el 2019, un video de YouTube desencadenó un brote de movimientos involuntarios entre adolescentes. Similar al síndrome de Tourette, los internautas presentaban tics nerviosos después de ver el video. Un reporte en el 2021 determinó que las redes sociales son el vector principal de las psicosis colectivas. La Enfermedad Psicogénica de masas (MPI), como se le conoce formalmente, representa un reto en la salud pública. Del mismo modo, revela la complejidad de la psique humana. Somos un organismo biológico y psicosocial, lo que abre interrogantes acerca de la relación entre la mente, el cuerpo y la colectividad.

*Mario de la Piedra Walter

Médico por la Universidad La Salle y neurocientífico por la Universidad de Bremen. En la actualidad cursa su residencia de neurología en Berlín, Alemania. Autor del libro Mentes geniales: cómo funciona el cerebro de los artistas (Editorial Debate, Barcelona, 2025).

Bibliografía:

- Carr, The medieval dancing plague: what caused people to dance themselves to death. History Extra, 2022

LJ Donaldson, J Cavanagh, J Rankin. The Dancing Plague: a public health conundrum. Public Health. 1977, 111: 201-204

JC Waller. In a spin: the mysterious dancing epidemic of 1518. Endeavour. 2008. 32(3): 117-121

- Torres Meza et al. Brote epidémico en el internado “Villa de las Niñas” de Chalco, Estado de México. Gobierno del Estado de México. 2011.1(2): 6-14