Elías Manjarrez

La inhibición moldea nuestra realidad material, biológica y social.

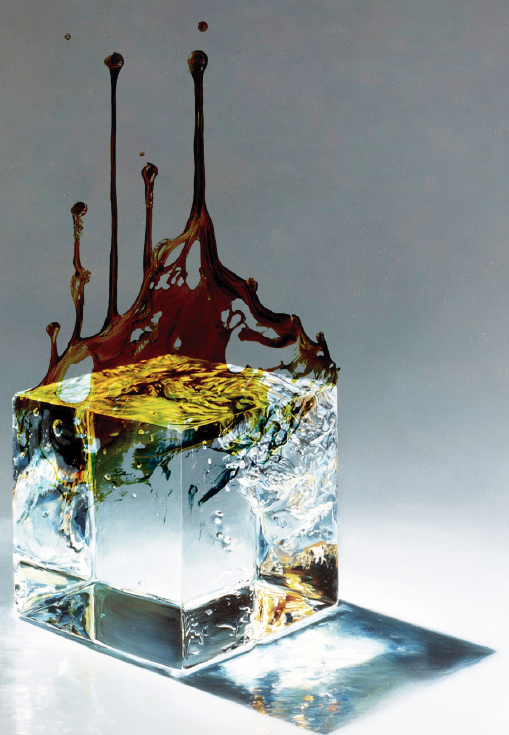

Sin inhibición, la realidad sería un azar de partículas en libre movimiento,

una danza de eterna entropía.

La fuerza de gravedad nos mantiene en el suelo y evita que flotemos sin control. De modo semejante, los procesos de inhibición neuronal ayudan a regular nuestros movimientos, percepciones y coherencia de pensamientos. Sin embargo, para apreciar esta analogía antropomórfica y metafórica del control, conviene conocer el origen etimológico de la palabra “inhibición”.

La palabra inhibición proviene del latín “inhibere”, que se compone del prefijo “in” (hacia adentro) y de “hibere” (retener, detener, mantener o controlar dentro de límites).

Me gusta imaginar que esta definición es un instrumento poderoso para entender por qué vivimos en una realidad con límites moldeables. En el campo de la física, Schrödinger fue de los primeros en intuir un concepto similar, sin mencionar la palabra “inhibición” de manera explícita. En su libro ¿Qué es la vida? [1], nos habla de la hipótesis de que la vida se origina y mantiene gracias a una entropía negativa, o neguentropía. Entendiendo la entropía como una medida del desorden o multiplicidad de un sistema, y a la neguentropía como su freno.

Considero que el concepto de inhibición, en su significado más amplio de control dentro de límites, puede emplearse para visualizar cómo se forma y mantiene nuestra realidad material, biológica y social.

Las fuerzas de cohesión de la materia pueden ser un tipo de control del movimiento a nivel molecular, ya que pueden contener la materia dentro de ciertos límites y dar forma al estado sólido, evitando su paso al estado líquido o gaseoso, a menos que una intervención externa lo produzca.

La fuerza de gravedad ayuda a controlar el movimiento de las partículas de materia a nivel cósmico, para que se unan y puedan formar nuestro sistema solar y la vía láctea. Así podemos visualizar que la palabra inhibición, en su contexto de retener dentro de límites, también permea en la física; lo que justifica usarla en un sentido metafórico.

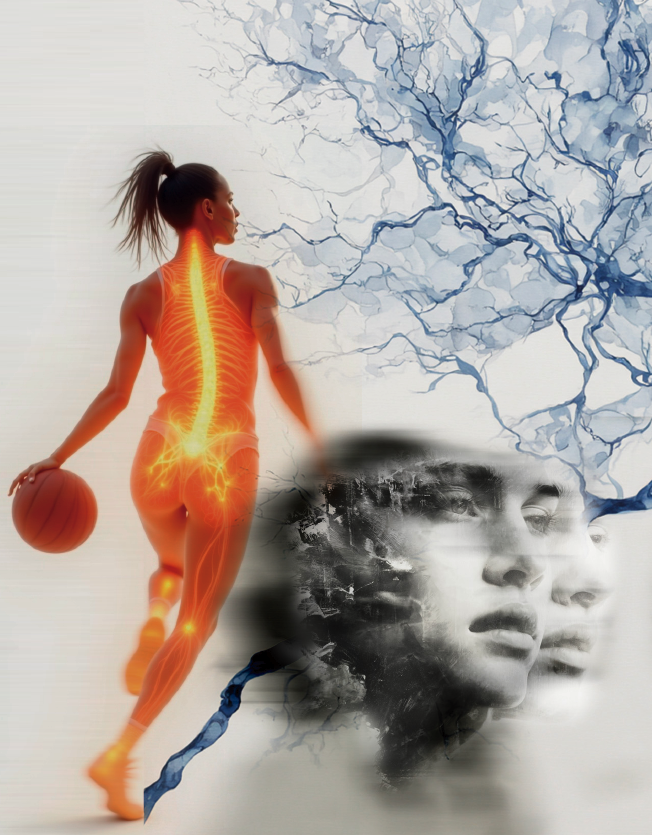

En la neurociencia y las ciencias sociales, es más intuitivo entender lo que es un proceso inhibitorio. Por ello, te propongo que hagamos el siguiente experimento. Coloca tu codo derecho sobre la mesa y mira la palma de tu mano. Coloca tus dedos índice y pulgar de la otra mano, presionando tu brazo. Ahora cierra y abre tu mano. Podrás sentir cómo los músculos de tu brazo se mueven durante esta simple acción.

Hay una alternancia natural de contracción y relajación de esos músculos, mientras que a nivel de la médula espinal ocurren procesos neuronales excitatorios e inhibitorios, como la inhibición recíproca, o la inhibición presináptica, que guía movimientos más selectivos. De otra manera, sin inhibición, no sería posible lograr esa alternancia y la mano estaría rígida. Este tipo de afectación ocurre en una enfermedad llamada espasticidad.

La falla en el funcionamiento de las neuronas inhibitorias no es exclusiva de la médula espinal, sino también del cerebro. Las personas con esquizofrenia sufren alucinaciones como consecuencia de un mal funcionamiento de neuronas inhibitorias de la corteza, entre otras fallas sistémicas, lo que produce una sobreexcitación de neuronas vecinas que alteran la función normal de la percepción sensorial [2].

Una falta de control fisiológico de los circuitos neuronales inhibitorios del sistema límbico (un área anatómica del cerebro que controla las emociones) promueve conductas impulsivas. Tal vez has visto que tu mascota no controla el ladrido cuando hay una persona extraña, aun cuando le pidas que no lo haga. Pero ¿por qué es tan difícil controlar emociones, como la ira o el miedo, pero no el movimiento de tu mano?

La respuesta es que el movimiento voluntario de tu mano no solo depende de neuronas inhibitorias de la médula espinal, sino de neuronas excitatorias e inhibitorias de la corteza cerebral, la cual es una región anatómica más evolucionada que ciertas partes del sistema límbico, como la amígdala, que regula el miedo, la ansiedad, la ira y la formación de memorias emocionales.

En el 2019, Sequeira y colaboradores [3], realizaron un estudio sin precedentes, mapearon en todo el cerebro humano los sitios de expresión génica de las subunidades de los receptores GABA-A, responsables de gran parte de la inhibición en los circuitos neuronales. Los receptores GABA-A llevan ese nombre porque se activan con el neurotransmisor GABA (ácido gamma aminobutírico). ¡Esto significa que descubrieron la localización precisa de las neuronas más relevantes de la inhibición! Algo muy revelador.

Estos autores encontraron que las zonas menos evolucionadas de nuestro cerebro, como las del sistema límbico (puedes ver el mapa en la figura 3 de su artículo), presentan más variedad en la proporción de los tipos de subunidades de esos receptores inhibitorios. Por lo que es probable que esta mayor heterogeneidad le confiera al sistema límbico una mayor complejidad para controlar la inhibición y una mayor vulnerabilidad ante sustancias como el alcohol, o las drogas.

En cambio, las zonas más evolucionadas de nuestro cerebro, como la corteza frontal, que se especializan en el razonamiento, percepción y control del movimiento, son más homogéneas en la proporción de los tipos de subunidades de esos receptores inhibitorios GABA-A, lo que podría permitir que esas partes del cerebro tengan una mayor habilidad para gestionar la inhibición neuronal. Es sorprendente, ¿no crees?

La próxima vez que veas a tu mascota perder el control de sus emociones y acciones, podrás entender mejor por qué ocurre ese comportamiento. Las regiones más evolucionadas de razonamiento del cerebro humano no existen en esos animales y, además, la proporción de los receptores inhibitorios de su sistema límbico es más diversa que los vuelve más vulnerables al descontrol.

El desorden de la inhibición en el sistema límbico también ocurre con el consumo de drogas ilícitas. Allí, los receptores GABA-A, que actúan como frenos químicos dejan de funcionar de manera adecuada en el núcleo accumbens, centro clave en la adicción. Cuando las drogas interfieren con estos frenos, el cerebro pierde no solo la capacidad de regular emociones como la ira o el miedo, sino también la de detener el impulso de seguir consumiendo.

La inhibición de la adicción no solo depende de un acto de voluntad, sino de un delicado engranaje de circuitos neuronales con frenos químicos que deben funcionar bien. El adicto, por más voluntad que tenga, si no permite que esos circuitos de la inhibición se reestablezcan, no podrá lograr inhibir la adicción.

El informe mundial sobre las drogas 2025 [4], publicado por las Naciones Unidas, advierte que en el 2023 más de 316 millones de personas consumieron drogas, un aumento que supera incluso el crecimiento de la población. Eso significa que ¡Cada año se drogan más personas que las que nacen!

Lo más preocupante es que los jóvenes usan drogas casi tanto como los adultos, lo que afecta su salud y su futuro. Las normas sociales, la educación, y la propaganda que informe a los jóvenes sobre esta situación, deberían incrementarse para inhibir la libertad del consumo de drogas ilícitas. ¿Tú ayudarías a divulgar esta pavorosa noticia?

En el sistema límbico y la corteza, los frenos químicos inhibitorios encauzan las emociones y conductas, para que se ajusten a las normas sociales. Sin ese delicado equilibrio entre lo que nos impulsa con libertad y lo que nos contiene, viviríamos dominados por deseos sin control, incapaces de convivir en armonía con los demás.

El primer registro literario que data del siglo XXV a.C., La epopeya de Gilgamesh [5], que fue escrito en tablillas, describe a su protagonista como un rey con la libertad de satisfacer todos sus deseos sin considerar la empatía hacia los demás. Lo que llevó a los dioses a crear a Enkidu para frenarlo (inhibirlo). De su enfrentamiento nace una inesperada amistad que los lleva a actuar de manera similar para derrotar monstruos, incluso al Toro del Cielo, pero los dioses castigan a Enkidu con la muerte. Esto pone tan triste a Gilgamesh, que inicia una búsqueda por la inmortalidad; sin embargo, no consigue cumplir ese anhelo final y vuelve a su ciudad derrotado, comprendiendo que la verdadera trascendencia está en las obras que dejamos, no en los deseos que satisfacemos con nuestro poder de libertad desmedida.

Este relato muestra cómo la libertad total ha seducido y perturbado al ser humano desde hace más de 4500 años, insinuando, en forma de mitos, que un gobierno con normas sociales que moderen ciertas libertades tienen un papel esencial para la sana convivencia. Sin embargo, este modo de equilibrio no siempre ha sido del agrado de todos, en especial para quienes cuestionan cualquier forma de control: los anarquistas.

La anarquía, de manera literal significa “sin gobierno”. Los anarquistas persiguen la libertad absoluta, sin reglas que los limiten, lo que los lleva a extremos peligrosos. Buscan derribar gobiernos para alcanzar una libertad total, pero ese ideal, es paradójico, ya que puede volverse opresivo, o en su contra, como en la historia de Gilgamesh.

Al eliminar toda norma inhibitoria, desaparece la diversidad de formas de convivencia, poniendo en riesgo la supervivencia social. En cambio, una libertad con inhibiciones selectivas, con leyes y acuerdos que impidan el caos sin sofocar toda iniciativa, crean una realidad más rica, variada y empática. Pero ¿cómo conciliar las dos posturas y encontrar el justo punto medio, para habitar en una sociedad con un gobierno? Esta pregunta también causa debates, sobre todo si se quiere defender una forma de gobierno, una ideología, o una religión en particular.

Ernst Jünger, en su novela Eumeswil [6], nos propone una respuesta interesante a esa pregunta. Introduce la figura del “Anarca” (con A mayúscula), a través de su protagonista Manuel Venator. El Anarca no es un anarquista, aunque su nombre se parezca; no lucha por destruir gobiernos ni sueña con un mundo sin reglas. Su revolución es interna. Mantiene su soberanía personal dentro del sistema, sin pertenecer del todo. Convive con normas (inhibiciones) cuando no comprometen su libertad interior, pero ignora o esquiva las reglas que pretenden colonizar su conciencia, como la obediencia ciega o la servidumbre psicológica.

El Anarca de Jünger, a diferencia del anarquista, no busca una revolución que elimine toda inhibición o forma de orden (eso sería aniquilarse a sí mismo), porque su independencia no depende de cambiar al mundo, sino de un desapego radical. Su revolución es interna.

Jünger lo resume de manera contundente. El Anarca no combate al poder, lo sobrepasa con la astucia; es soberano en su propia esfera, tan indiferente al poder como al vacío.

Quizás alguna vez has sentido la necesidad de enfrentar situaciones de represión, o negativa asfixiante, con un no esto, no esto otro, no, no, no a todo, y has sentido que tienes dos opciones claras. La primera, generar conflicto. La segunda, actuar como el Anarca.

Para el Anarca, la indiferencia es, en el fondo, la más alta forma de libertad. Aunque, en consonancia con lo que he mencionado en los párrafos anteriores, y con lo que explicaré enseguida, creo que también esa “indiferencia” del Anarca es un producto de una inhibición selectiva a nivel emocional; ya que nada escapa a las inhibiciones, ni siquiera la entropía misma. Aquí entra un concepto nuevo que me gustaría abordar, la de la inhibición selectiva, moderada, que busca el equilibrio.

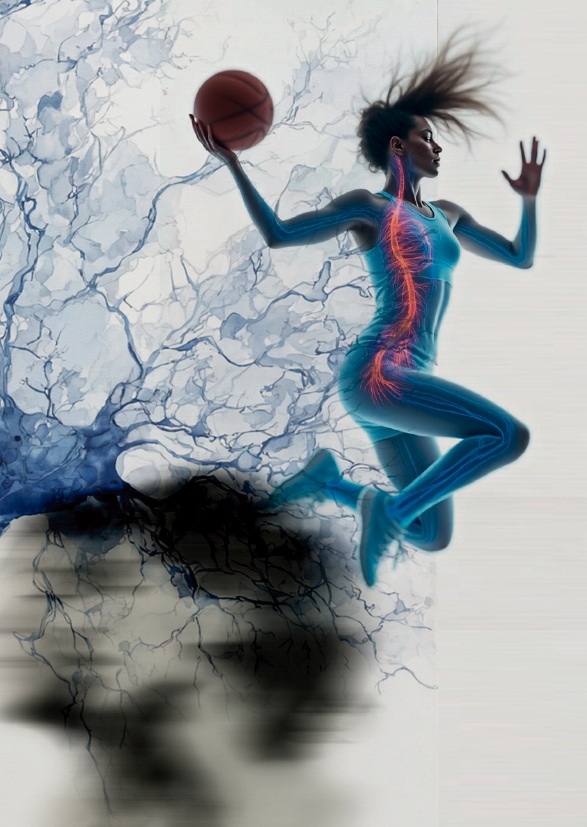

En un estudio teórico reciente, Liu y colaboradores (2025) [7] desarrollaron modelos de neuronas del cerebro con ecuaciones diferenciales para mostrar que la inhibición selectiva no solo detiene, sino que también organiza, equilibra y amplía las posibilidades.

Los investigadores descubrieron que cuando las neuronas inhibitorias se conectan entre sí de forma recíproca, lo que se llama “inhibición mutua”, los circuitos ganan flexibilidad. Pueden pasar de una función a otra sin perder estabilidad. Pueden almacenar más información y adaptarse a distintos contextos. Es decir, la inhibición mutua no solo actúa como un freno, sino como un sistema de conmutación en el cerebro, con bucles acoplados de inhibición y excitación recurrente.

Entonces, así como la fuerza de gravedad nos inhibe de flotar sin rumbo, o el conocimiento nos inhibe de consumir drogas, o las normas sociales nos inhiben de actuar sin límite, estas redes de inhibición neuronal permiten un control que no es represión absoluta, sino un mecanismo regulador selectivo, y moderado, que hace posible la memoria, la toma de decisiones y la diversidad de comportamientos.

Estoy casi seguro de que ahora te estarás preguntado sobre los peligros de una inhibición excesiva, ya que solo te he mostrado sus bondades. Es razonable pensar que una libertad con exceso de inhibiciones y de represión absoluta ya no sería libertad. Incluso, un exceso de normas morales (inhibiciones) impuestas podría llevar a un resultado paradójico, más aún si esas normas las impone una cultura a otra diferente.

Aquí vale la pena hacer una pausa para comentar que John Locke [8] propuso una solución a esta paradoja. La libertad es el poder que tiene una persona para actuar o no actuar según lo decida su mente. No se trata de la voluntad en sí, sino de la capacidad del individuo para elegir entre hacer algo o abstenerse, siempre que tenga el control para hacerlo. Desde el punto de vista de lo aquí expuesto, se puede interpretar que Locke apoya la decisión de un individuo a elegir sus propias normas morales (inhibiciones) que lo mantengan en control y armonía como ser social.

En resumen, las inhibiciones, o formas de control que restringen dentro de límites, son las que promueven un equilibrio, como las de los circuitos neuronales inhibitorios, la neguentropía, las fuerzas de cohesión, o la gravedad; en analogía con las fuerzas opuestas y complementarias que dan forma a la realidad según las filosofías ancestrales de las culturas china, griega, o hindú.

Para finalizar, volvamos a la narrativa metafórica inicial, agregando los nuevos conceptos. Las inhibiciones moderadas, en todas sus expresiones, ya sean de naturaleza física, neuronal, o social, cumplen un papel semejante. Nos retienen, nos ordenan y conforman la realidad. Por eso, la libertad de movimiento azaroso sin inhibiciones es entropía, es ruido. En cambio, la libertad de movimiento con inhibiciones equilibradas es forma, es vida, es conciencia, es arte.

REFERENCIAS

[1] Schrödinger E (1944) ¿Qué es la vida? Traducción en español por Tusquets Editores S.A.

[2] Dienel SJ, Wade KL, Fish KN, Lewis DA (2025). “Alterations in Prefrontal Cortical Somatostatin Neurons in Schizophrenia: Evidence for Weaker Inhibition of Pyramidal Neuron Dendrites”. Biol Psychiatry. 2025;98(2):156-166. doi:10.1016/j.biopsych.2025.01.010

[3] Sequeira A, Shen K, Gottlieb A, Limon A (2019) “Human brain transcriptome analysis finds region- and subject-specific expression signatures of GABAAR subunits”. Commun Biol. 2019;2:153. Published 2019 May 1. doi:10.1038/s42003-019-0413-7 https://www.nature.com/articles/s42003-019-0413-7/figures/3

[4] UNODC, World Drug Report 2025 (United Nations publication, 2025). https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR_2025/WDR25_B2_Contemporary_drug_issues.pdf

[5] Bottéro J (2004) La epopeya de Gilgamesh: el gran hombre que no quería morir. Ediciones AKAL (1 abril 2004).

[6] Jünger E (2019) Eumeswil. Traducción al español por J.M. Villanueva Salas. Ed. Página Indómita. ISBN 9788494816758.

[7] Liu B, White AJ, Lo CC (2025) “Augmenting flexibility: mutual inhibition between inhibitory neurons expands functional diversity”. iScience. 2025;28(2):111718. Published 2025 Jan 1. doi:10.1016/j.isci.2024.111718

[8] Rickless S (2020) “Locke On Freedom”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.). https://plato.stanford.edu/entries/locke-freedom/

ELíAS MANJARREZ

Profesor investigador titular, responsable del laboratorio de Neurofisiología Integrativa del Instituto de Fisiología, BUAP. Es físico de formación, con maestría en fisiología y doctorado en neurociencias. Obtuvo su doctorado en el departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias del Cinvestav.

Sus líneas de investigación están enfocadas a entender propiedades emergentes de ensambles neuronales en animales y humanos. Es pionero en el estudio de la resonancia estocástica interna en el cerebro, la propagación de ondas en ensambles neuronales espinales, la hemodinámica funcional de las emociones, así como de los mecanismos neuronales de la estimulación eléctrica transcraneal. Recibió el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología del CONCYTEP y ha recibido el premio Cátedra Marcos Moshinsky. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3.