Elías Manjarrez

El ingenio humano creó cerebros que responden a la luz, pero no la ven aún

En este mes de septiembre se cumplen dos décadas de la primera publicación que demostró los principios fundamentales para lograr que las neuronas respondan con corrientes eléctricas ante la acción de la luz [1]. Ello permitió ejercer un control causal del comportamiento y abrió la posibilidad de aplicarlo en el tratamiento de diversas enfermedades.

Estos principios, junto con el desarrollo de la fibra óptica, dieron origen a una técnica biomédica llamada optogenética. Como indica su nombre, combina la óptica y la genética. Utiliza la luz para activar o inactivar células nerviosas específicas que contienen proteínas fotosensibles que fueron insertadas en su superficie de manera artificial.

Dichas proteínas se introducen mediante técnicas de biología molecular y genética. Esta técnica cobra relevancia ya que permite estimular de manera selectiva las neuronas, a diferencia de la estimulación eléctrica o magnética que activa neuronas de manera inespecífica.

Las proteínas sensibles a la luz reciben el nombre de opsinas, palabra que proviene del griego opsis y que significa visión. Estas guardan analogía con las presentes en la retina, responsables de convertir la energía luminosa en señales eléctricas dentro de las células fotorreceptoras.

En este sentido, puede decirse que la optogenética transforma las neuronas en algo semejante a los receptores de la retina. De manera metafórica podríamos decir que es como si el cerebro ¡adquiriera ojos que responden a la luz!

Durante estas dos décadas, la optogenética ha trascendido la neurobiología cerebral. En la actualidad se emplea en la investigación de lesiones de la médula espinal y en tejidos no neuronales, en cardiología, en terapias contra el cáncer, en el control del metabolismo [2] e incluso en ensayos clínicos para restaurar la visión en personas ciegas al reemplazar fotorreceptores dañados por células que responden a estímulos luminosos [3].

En este escrito me centraré en la optogenética clásica aplicada al cerebro, partiendo de una perspectiva física de la luz y resaltando su papel en la evolución de las células sensibles a la radiación luminosa.

La física cuántica ha mostrado que la luz surge de los átomos y llega a otros átomos, transfiriendo energía o información. Así, la luz constituye un elemento esencial en las interacciones tanto de la materia inerte como de la viva.

Antes de que existiera la vida, la luz ya participaba en procesos que dieron forma al universo. Y desde el origen de las primeras células, desempeñó un papel decisivo en su evolución.

Primero interactuó con las células vegetales mediante pigmentos como la clorofila y, más tarde, con las células animales a través de las opsinas sensibles a la radiación lumínica. Sin embargo, se descubrió que ciertas algas también poseen opsinas, lo que puso en evidencia que ellas tienen mecanismos de detección luminosa más allá de la fotosíntesis.

Este hallazgo fue crucial, ya que al identificar las opsinas en las algas, la ingeniería genética pudo extraer sus genes y transferirlos a otras células. Uno de ellos fue el de la canalrodopsina-2 (ChR2), aislado del alga unicelular Chlamydomonas reinhardtii (de unas 10 micras de diámetro), que utiliza esta proteína para detectar la luz y orientarse hacia ella [4].

Conseguir que la ChR2 se expresara en neuronas del cerebro requirió un arduo trabajo de diversos grupos de investigación, entre ellos los de Miesenböck, Nagel, Bamberg, Hegenmann, Boyden y Deisseroth [2] [4]. Varios estudios que se publicaron antes del trabajo conmemorativo de 2005 de Boyden y colegas fueron fundamentales para lograrlo.

Mediante vectores virales fue posible inyectar en el cerebro de animales el material genético con las instrucciones para fabricar ChR2. Una vez dentro, este se integró en las neuronas, que comenzaron a producir la proteína. Así, cuando la luz incidió sobre la canalrodopsina ChR2, las células nerviosas respondieron con actividad eléctrica.

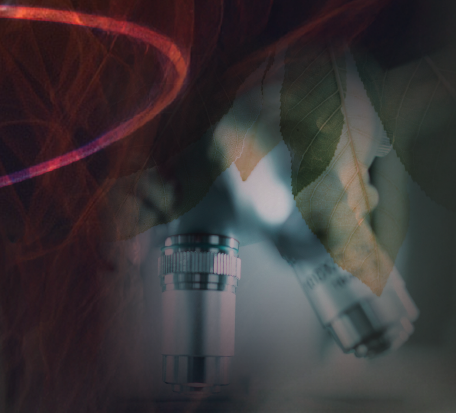

Boyden relata con emoción el primer registro de actividad eléctrica en neuronas que expresaban canalrodopsinas fluorescentes ChR2-YFP [4]. Aquella noche del 4 de agosto de 2004, alrededor de la 1 de la madrugada, acudió al laboratorio de Tsien y colocó una muestra de esas neuronas en cultivo bajo el microscopio.

La fluorescencia de la proteína YFP le permitió identificar una célula, acercarle la pipeta de registro y comprobar que los pulsos de luz azul generaban descargas eléctricas. Tras caracterizar diferentes frecuencias de estimulación, exhausto pero entusiasmado, escribió a Deisseroth un correo contando lo sucedido. La respuesta fue inmediata: “¡esto es genial!”. Así se confirmó la funcionalidad del primer cerebro optogenético.

Enviaron estos resultados a la revista Science, pero fueron rechazados por considerarse una simple técnica sin relevancia. No se desanimaron y remitieron el manuscrito a Nature Neuroscience [1], donde se publicó en septiembre de 2005. Hoy los trabajos de Deisseroth acumulan más de 162000 citas y los de Boyden 69000. Vaya que tiene gran relevancia la optogenética; tal vez meritoria de un Nobel para estos pioneros junto a Miesenböck, Nagel, Bamberg y Hegemann.

Para ilustrar cómo se registra la actividad eléctrica neuronal ante pulsos de luz azul administrados con fibra óptica, aquí les incluyo un video tomado en mi laboratorio durante un experimento con un ratón transgénico Thy1-ChR2-YFP anestesiado [5]. La novedad de nuestro estudio fue patentar un dispositivo capaz de generar luz optogenética ruidosa para analizar sus efectos en las respuestas sensoriales en el contexto de la resonancia estocástica.

En el video se muestran cuatro canales de registro multiunitario en la corteza somatosensorial y un quinto de electrocorticografía en la superficie de la misma región. Puede verse y escucharse la descarga eléctrica en el electrodo 3, ubicado en la capa IV de la corteza.

Los otros electrodos no registran actividad porque están posicionados en otras áreas del cerebro a donde no llega la luz. Primero se muestra la condición control, con el estimulador apagado, y luego la respuesta al aumentar la intensidad de la luz optogenética ruidosa en los niveles 1 y 2.

La descarga neuronal en el nivel 2 es audible, sonando de manera aleatoria, como cuando explotan las palomitas de maíz en una olla. Este montaje se utilizó en una publicación sobre los efectos de la estimulación optogenética ruidosa en las respuestas somatosensoriales.

Encontramos que un nivel intermedio de ruido lumínico mejora la sensibilidad a los estímulos táctiles [6]. Tales resultados sugieren que, en el futuro, este tipo de estimulación podría emplearse en pacientes para potenciar la percepción de diferentes modalidades sensoriales.

Aquí hago una pausa para señalar que los vectores virales usados en optogenética cumplen una función semejante a la de las vacunas de ARN mensajero contra el SARS-CoV-2. Ambos pueden introducir material genético en las células. En el caso de la optogenética, se incorporan genes para fabricar proteínas sensibles a la luz; en cambio, en las vacunas, se incorpora material genético que induce la síntesis de proteínas capaces de desencadenar la respuesta inmune.

En ambos casos, la maquinaria celular interpreta ese material como propio y produce las proteínas indicadas. De este modo, los conocimientos adquiridos en optogenética y otros campos de la ciencia contribuyeron al rápido desarrollo de las vacunas contra el coronavirus. Es posible que pronto se tenga una influencia del conocimiento de fabricación de vacunas contra el coronavirus en el desarrollo de vectores virales atenuados seguros para la aplicación de la optogenética en el cerebro humano.

Regresando al tema, una de las ventajas de la optogenética es que la canalrodopsina ChR2 responde con gran precisión. Su canal iónico genera una corriente eléctrica rápida de sodio que modifica de manera eficiente y determinista la actividad celular.

Otro tipo de opsina empleada es la halorodopsina, sensible a la luz amarilla. Su nombre proviene de las haloarqueas, organismos que habitan en ambientes con alta concentración de sal (cloruro de sodio). Por cierto, el prefijo “hal” proviene del griego hals, que significa sal. Esta proteína bombea iones cloruro hacia el interior de la célula, produciendo un silenciamiento eléctrico, en contraste con la excitación que genera la ChR2.

La combinación de ChR2 y halorodopsina ha permitido controlar la excitación o inhibición neuronal. Deisseroth y colaboradores demostraron en sus trabajos clásicos que, al expresar halorodopsina en el músculo y en las neuronas motoras colinérgicas del nematodo Caenorhabditis elegans, podían detener de manera súbita su locomoción mediante luz amarilla [7]. Pueden ver un video del grupo de Deisseroth en el enlace que adjunto, donde se muestra la acción de la luz amarilla sobre el movimiento de este gusano redondo [8].

En 2016, Carrillo-Reid y colaboradores, del laboratorio de Rafael Yuste, utilizaron estimulación optogenética de doble fotón para mostrar que la activación recurrente de un grupo de neuronas puede formar un ensamble neuronal artificial que permanece activo durante días. Así, la activación de una sola célula bastaba para reactivar ese ensamble [9][10]. Este hallazgo abre perspectivas para tratar enfermedades neurodegenerativas que requieren restablecer redes neuronales o para entender procesos como la formación de memorias.

Podemos reflexionar que, mientras la retina se formó tras millones de años de evolución, el cerebro optogenético se creó en solo unas décadas. La naturaleza y el ingenio humano son sorprendentes; han encontrado formas de llevar la luz a células sensibles, ya sea en los ojos o en neuronas modificadas.

El ser humano no se conformó con usar la luz para ver en la oscuridad; exploró cómo generar corrientes eléctricas en la materia inerte a través del efecto fotoeléctrico descrito por Einstein y, más tarde, en la materia viva, mediante la optogenética. En esta comparación debemos tener cuidado de no confundir ambos fenómenos, ya que operan con principios físicos diferentes.

Conviene recordar que aunque las neuronas de la retina o del cerebro optogenético respondan a la luz, ninguna de ellas ve o “mira con intencionalidad”. La visión implica procesos más complejos, como la integración de señales, percepción en la corteza visual y cognición. Las imágenes visuales que recibe la retina solo cobran significado perceptivo en la corteza visual y las cortezas de asociación.

Mirar implica ver con atención e intencionalidad. Será todo un reto, pero tal vez no imposible en un futuro lejano, lograr configurar patrones de luz optogenética que se puedan aplicar en diferentes regiones corticales y que lleven a la experiencia visual en personas ciegas. Pero en la actualidad, los cerebros optogenéticos solo responden a la luz y no pueden ver como respuesta a la estimulación optogenética.

Me gusta imaginar que Octavio Paz intuía algo semejante al describir la pupila, la abertura del iris que deja pasar la luz y que, aunque siempre activa, no mira por sí misma.

La palabra pupila proviene del latín pupilla, diminutivo de “niña” o “muñeca”. Se le dio este nombre porque, al mirar de cerca los ojos de otra persona, en el reflejo oscuro de la pupila aparece la silueta de quien observa, como una pequeña figura humana semejante a una niña. De ahí la expresión “la niña de tus ojos”.

Este es el bello poema de Paz [11]:

La Mirada

Entre la tarde que se obstina

y la noche que se acumula

hay la mirada de una niña.

Deja el cuaderno y la escritura,

todo su ser dos ojos fijos.

En la pared la luz se anula.

¿Mira su fin o su principio?

Ella dirá que no ve nada.

Es transparente el infinito.

Nunca sabrá que lo miraba.

Así como la pupila, el cerebro optogenético también dirá que no ve nada, porque aún es transparente la luz que llena su vacío.

Referencias:

[1] “Boyden ES, Zhang F, Bamberg E, Nagel G, Deisseroth K. Millisecond-timescale, genetically targeted optical control of neural activity”. Nat Neurosci. 2005;8:1263–8. doi: 10.1038/nn1525

[2] Ovechkina VS, Andrianova SK, Shimanskaia IO, Suvorova PS, Ryabinina AY, Blagonravov ML, Belousov VV, Mozhaev AA. “Advances in Optogenetics and Thermogenetics for Control of Non-Neuronal Cells and Tissues in Biomedical Research”. ACS Chem Biol. 2025 Mar 21;20(3):553-572. doi: 10.1021/acschembio.4c00842.

[3] Podoliak E, Guzman G, Busskamp V. “Optogenetic tools and their applications for therapeutic intervention in end-stage inherited retinal diseases”. Molecular Aspects of Medicine. 2025 Volume 105, 101388. https://doi.org/10.1016/j.mam.2025.101388

{4} Boyden ES. “A history of optogenetics: the development of tools for controlling brain circuits with light”. F1000 Biol Rep. 2011;3:11. doi: 10.3410/B3-11.

[5] https://www.youtube.com/watch?v=LiDIl4S8VrM

[6] Huidobro N, De la Torre-Valdovinos B, Mendez A, Treviño M, Arias-Carrion O, Chavez F, Gutierrez R, Manjarrez E. “Optogenetic noise-photostimulation on the brain increases somatosensory spike firing responses”. Neurosci Lett. 2018 Jan 18;664:51-57. doi: 10.1016/j.neulet.2017.11.004.

[7] Zhang F, Wang LP, Brauner M, Liewald JF, Kay K, Watzke N, Wood PG, Bamberg E, Nagel G, Gottschalk A, Deisseroth K. “Multimodal fast optical interrogation of neural circuitry”. Nature. 2007 Apr 5;446(7136):633-9. doi: 10.1038/nature05744.

[8] https://www.youtube.com/watch?v=6WgdWsm_FVs

[9] Carrillo-Reid L, Yang W, Bando Y, Peterka DS, Yuste R. “Imprinting and recalling cortical ensembles”. Science. 2016 Aug 12;353(6300):691-4. doi: 10.1126/science.aaf7560.

[10] https://youtu.be/0JpsQWRvnno

[11] Octavio Paz. Obras completas, VII. Obra poética 2.ª ed. México: Fondo de Cultura Económica, 2014, 1365 pp. Colección LETRAS MEXICANAS (ver página 285).

ELÍAS MANJARREZ

Profesor investigador titular, responsable del laboratorio de Neurofisiología Integrativa del Instituto de Fisiología, BUAP. Es físico de formación, con maestría en fisiología y doctorado en neurociencias. Obtuvo su doctorado en el departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias del Cinvestav.

Sus líneas de investigación están enfocadas a entender propiedades emergentes de ensambles neuronales en animales y humanos. Es pionero en el estudio de la resonancia estocástica interna en el cerebro, la propagación de ondas en ensambles neuronales espinales, la hemodinámica funcional de las emociones, así como de los mecanismos neuronales de la estimulación eléctrica transcraneal. Recibió el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología del CONCYTEP y ha recibido el premio Cátedra Marcos Moshinsky. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3.