Carmina de la Luz*

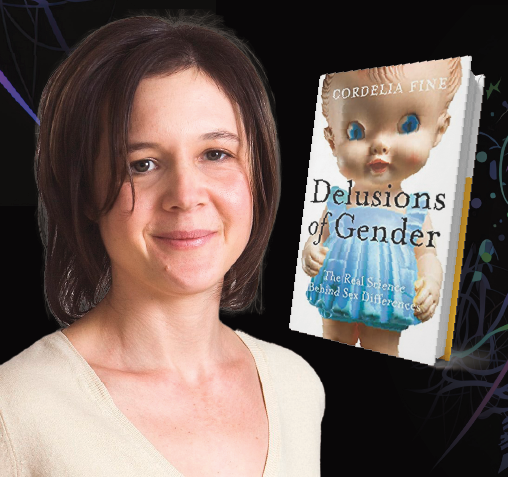

La ciencia no es pura y dura, tampoco es neutral. Como cualquier otra actividad humana, a menudo hereda las virtudes y los vicios de las personas que la hacen. El neuroseximo es muestra de ello. Dicho término fue acuñado por la psicóloga Cordelia Fine para referirse a la práctica de afirmar que existen diferencias entre el cerebro femenino y el masculino, y que eso delimita habilidades propias de un sexo o del otro. El neurosexismo es, según su colega Gina Rippon, “cualquier investigación que asuma que las brechas de género pueden explicarse solo en función de características biológicamente determinadas, programadas, fijas e inevitables entre hombres y mujeres”. El problema del neurosexismo (O por qué creer que nuestros cerebros tienen género es una amenaza para la igualdad)

Por ejemplo, decir que “las mujeres estamos diseñadas para ser empáticas y escuchar a los demás”, mientras que “los hombres son, de origen, buenos para orientarse y leer mapas” es neurosexista.

Fine –quien hoy en día es profesora de Historia y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Melbourne, Australia– comenzó a cuestionar tales creencias cuando se cruzó con un libro sobre crianza. Siendo madre, le pareció interesante que el texto planteara la hipótesis de que niños y niñas debían ser educados de manera distinta porque sus cableados cerebrales son distintos.

Sin embargo, al mirar los estudios que citaban los autores como evidencia, “me sorprendió lo mucho que estaban tergiversando los hallazgos neurocientíficos”. Cordelia también notó que dichas interpretaciones forzadas han circulado en la sociedad por cientos de años.

neuroanthropology/files/2010/09/CordeliaFine.jpg, CC BY 3.0, https://commons.

wikimedia.org/w/index.php?curid=33515569

Las cinco onzas faltantes

El estudio formal del cerebro se remonta al siglo XIX. Los incipientes neurocientíficos de la época usaban técnicas como rellenar con semillas de cebada los cráneos de gente fallecida hacía tiempo para calcular el peso y las dimensiones del órgano en vida. Así fue como se percataron de que, en promedio, el cerebro de las mujeres pesa cinco onzas (141 gramos) menos que el de los hombres y que es de 8 a 13 % más pequeño.

Ni lentos ni perezosos, los neurosexistas –que no necesariamente eran los mismos investigadores que realizaban esas mediciones– concluyeron que los datos eran razón suficiente para segregar a las mujeres y dejarles las tareas que, en teoría, demandaban menos intelecto.

Entre sus filas estaba Gustave Le Bon, quien, dicho sea de paso, inspiró las ideas fascistas de Hitler. El polímata francés –alumno de Paul Broca, padre de la craneometría– afirmó que las mujeres representaban las formas más inferiores de evolución humana. En 1879 dijo:

“Hay algunas mujeres distinguidas, muy superiores al hombre medio, pero son tan excepcionales como el nacimiento de cualquier monstruosidad, como, por ejemplo, de un gorila con dos cabezas; en consecuencia, podemos ignorarlas por completo”.

El filósofo británico John Stuart Mill refutó el paradigma de las cinco onzas faltantes señalando que, de ser verdadero, la inteligencia de un elefante o una ballena “superaría prodigiosamente a la del ser humano”. John era, por cierto, marido de Harriet Taylor Mill, defensora de los derechos de las mujeres.

Ese knockout no detuvo al neurosexismo. Después de que la craneometría pasara de moda, llegaron los frenólogos, cuyas conjeturas se basaban en la talla relativa de las regiones cerebrales. Sugirieron cosas como que el lóbulo frontal era más importante para la inteligencia y que, casualmente, los hombres lo tienen más grande.

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18509016

Cuando se analizan a detalle esa clase de variaciones, sale a relucir que son diferencias de grupo. Su magnitud no es mayor que la que arroja una comparación entre uno y otro hombre o entre una y otra mujer. O sea, al final, el supuesto cerebro ‘femenino’ y el ‘masculino’ podrían ser distintos sencillamente porque todos los cerebros lo son.

Neurosexismo en nuestros días

wikimedia.org/w/index.php?curid=7905184

Con el desarrollo de las neurociencias y de técnicas como la obtención de imágenes cerebrales por resonancia magnética funcional, uno creería que el neurosexismo es asunto del pasado. Nada más lejos de la realidad. Por el contrario, sus exponentes se han valido de la sofisticación de tales instrumentaciones para reforzar sus ideas preconcebidas.

En esencia eso es el neurosexismo, un sesgo de confirmación: la tendencia a buscar información que respalde los puntos de vista que ya tienen las personas. Un neurosexista contemporáneo diría “los hombres son agresivos y compiten por naturaleza, las mujeres nacen con la capacidad de ser amorosas y maternales; ¡vamos a constatarlo en una RMf!”.

Pero ojo, no es neurosexista indagar en las posibles diferencias en los cerebros de hombres y mujeres. Para Cordelia Fine esa es una duda válida que podría ayudarnos a comprender más sobre las funciones y disfunciones del órgano más misterioso. Lo que muchas veces se vuelve neurosexista es precipitarnos en la traducción de los resultados.

Actualmente es común escuchar aseveraciones tan estigmatizantes como “dado que el cerebro masculino es menos asimétrico que el femenino, cuando un hombre dice ‘no’ no significa nada más. Pero cuando una mujer dice ‘no’ puede significar ‘sí’, ‘quién sabe’, ‘tal vez’”.

El neurosexismo amenaza a la igualdad. Para personajes con el perfil de Louann Brizendine y Simon Baron-Cohen (ambos catedráticos en importantes universidades y best sellers) es muy fácil salir a propagar su ideología de que, por naturaleza, los hombres son mejores para las matemáticas y las mujeres son excelentes cuidadoras.

Luego no es de extrañar que vengan sujetos no especializados en neurociencias -como el ex ingeniero de Google James Damore- a decir que: “Debido a causas biológicas, las mujeres ocupan escasamente puestos tecnológicos y de liderazgo”.

Mosaico cerebral

Stephen Jay Gould comentó una vez que “La ciencia es un ejercicio inferencial, no un catálogo de hechos. Los números, por sí mismos, no especifican nada. Todo depende de lo que hagas con ellos”.

El neurosexismo se ubica en el extremo opuesto de esa consigna, constituye un caso de mala ciencia. Su flojedad ha sido demostrada por la neurocientífica Daphna Joel. En 2015, ella y sus colaboradores plantearon que, de haber un cerebro femenino y uno masculino, sería posible observar imágenes por resonancia e inferir si pertenecen a un hombre o a una mujer.

Examinaron 1400 resonancias magnéticas, en las que midieron las 10 regiones cerebrales humanas con las mayores diferencias de sexo promedio. Al categorizarlas, encontraron que solo del 3 al 6 % de las personas eran consistentemente ‘femeninas’ o ‘masculinas’ para todas las estructuras. Todos los demás eran una especie de mosaico intersexual.

Por otro lado, en su propia búsqueda de respuestas, Cordelia Fine halló una gran cantidad de pruebas de que “nuestras mentes están exquisitamente sintonizadas con el entorno social y son sorprendentemente sensibles a los estereotipos de género”.

Un estudio que lo ilustra muy bien es el que Pilyoung Kim llevó a cabo en 2014. La profesora de la Universidad de Denver había reportado previamente que el cerebro de las mujeres cambiaba al convertirse en madres, pues las áreas relevantes para la crianza exhibían un aumento de conexiones neuronales.

En lugar de quedarse con la explicación simplista de “seguro es porque el cerebro femenino así está formateado”, Pilyoung Kim fue más allá y se preguntó qué pasaba en los varones que fungían como el principal cuidador. Resultó que el cerebro de ellos también se amoldaba ante el reto de paternar.

Desde la perspectiva de Gina Rippon, este tipo de averiguaciones apuntan a que los cerebros reflejan la vida que han vivido, no el sexo (y mucho menos el género) de sus dueños. Una sociedad que insiste tanto en la diferencia de géneros producirá cerebros que difieren entre géneros.