Carlos Chimal

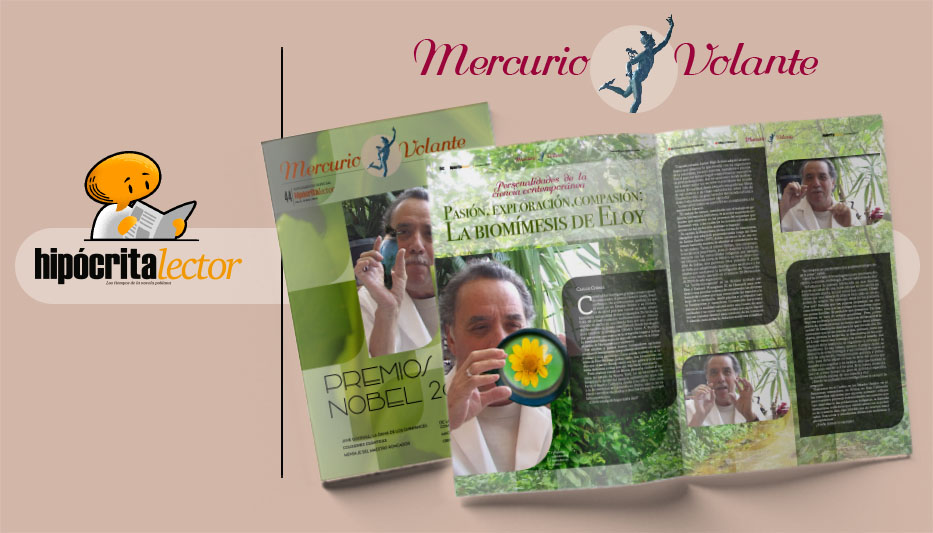

Conocí a Eloy Rodriguez gracias a nuestro querido colaborador, el premio Nobel y poeta, Roald Hoffmann. No acentuamos su apellido, ya que él nació en los Estados Unidos y es ciudadano de aquel país que, cuando se pudo, adoptó también la nacionalidad de sus antepasados. De hecho, se trata del primer mexicano–norteamericano en obtener el grado de doctor en una ciencia dura por una universidad de excelencia, en este caso, Cornell, donde fue elegido para conducir la prestigiosa Cátedra James A. Perkins. Así que omitir una marca de la ortografía hispana indica la inevitable integración de dos culturas, esto es, la hispanización de Norteamérica y viceversa.

Sus abuelos y padres fueron trabajadores agrícolas mexicanos inmigrantes que pudieron ofrecerle una oportunidad y él la aprovechó. Como puede suponerse, el camino de Eloy fue largo, arduo, tanto, que, bromeando, me dijo que el barrio donde creció era tan pobre que ni caso tenía dedicarse a robar por ahí. Más lejos, ni pensarlo.

Pude platicar con él en Ithaca, pequeña ciudad al noreste del estado de Nueva York, en su laboratorio de Bioquímica dentro del campus universitario; años más tarde se mudó a California, donde aún radica. Vinculado a la Universidad de California en Irvine, alienta las carreras científicas de muchas y muchos jóvenes de origen latinoamericano.

¿Cómo consiguió llegar hasta aquí?

“Cuando cursaba Junior High School adquirí el entusiasmo por observar lo que sucedía con los organismos de la naturaleza, ya sean insectos, mamíferos o plantas. Con el paso del tiempo llegué a experimentar momentos de profunda emoción. Así me apasioné y decidí dedicarme a desentrañar los secretos maravillosos del mundo natural. En realidad, desde pequeño me gustó leer libros de naturalistas y de viajes exploratorios, sobre todo de Charles Darwin, un gran narrador del mundo natural, a quien todos deberíamos leer algún día”.

Luego usted mismo se convirtió en un explorador, a la manera de Darwin.

“El trabajo de campo, combinado con el trabajo de gabinete, laboratorio, biblioteca, es la mejor manera de entender qué acontece en los procesos del enjambre que llamamos vida, a los cuales les ha tomado miles de años encontrar tal perfección, semejante ingenio”.

Su campo, la fitoquímica, es una forma de biomímesis, disciplina que adquirió preponderancia luego del libro de Janine Benyu (1997), donde reconoce la en ese entonces naciente manera de abordar el conocimiento de la naturaleza. Tiene, al mismo tiempo, una componente social muy importante, pues al observar y entrar en contacto con las comunidades indígenas, por ejemplo, del Orinoco o del norte de México, no ve en ellos conejillos de Indias, sino personas. Muy parecido al punto de vista que adoptó Susan Sontag como escritora y a los ideales que condujeron la investigación de Thomas Eisner, cuya charla apareció en el número 33 (Noviembre de 2024) de este suplemento.

La “zoofarmacognosis” es un término acuñado por Eloy y Richard Wrangham (U. de Harvard) para referirse a una peculiar manera de comprender las diversas formas de curarse que han encontrado las especies a lo largo de su evolución, desde plantas y artrópodos hasta lepidópteros y mamíferos. Convencido darwinista, piensa en la realidad natural como una fuente de oportunidades y no como una cornucopia que algún hipotético ser superior destinó para consumo de los humanos. Y además, para acabarla, debemos sentirnos culpables.

“Ser mejores es una decisión que podemos tomar o dejarla pasar”, opinó.

Usted ha acuñado otro neologismo para una nueva disciplina, la quimio–ornitología. ¿Puede hablarnos de ella?

“Estudiamos la manera intrincada en que muchas aves se apropian de una molécula que se encuentra en determinada planta, la cual nunca han comido. Observamos que una especie de pájaros hizo nido en un enjambre de avispas. Sin embargo, éstas no los atacaron. ¿Por qué? Resulta que los pájaros despedían un olor característico, cosa que las avispas reconocieron como un aroma familiar. Es probable que pensaran: `No hay problema, se trata de avispas grandotas´. Pero, ¿cómo llegó esa molécula química al cuerpo de dichas aves si la planta de donde provino no forma parte de su alimentación? Es fascinante descubrir lo que sucede ahí. Encontramos que es un insecto el que, primero, come esa planta, procesa la molécula, la transforma en su cuerpo. Luego viene una hormiga y se come al insecto. Así adquiere dicha sustancia, su organismo la procesa y la transforma. En esa cadena aparece el pájaro, quien se alimenta de estas hormigas, y así comienza de nuevo el ciclo de adquisición, transformación química y protección, pues dicho pájaro no solo se sirve del aroma que despide para engañar a las avispas, sino que también lo utiliza para repeler a otras aves. Es la misma molécula, pero al mismo tiempo no, pues su actividad específica ha cambiado al pasar de una especie a otra”.

¿Dónde ha realizado sus investigaciones de campo?, le pregunté.

“Buscamos en el Caribe, en los Estados Unidos, en el Amazonas venezolano, en África, en Baja California los remedios naturales que algunos animales utilizan para curarse o prevenir enfermedades, así como los que han descubierto las poblaciones indígenas, la llamada farmacopea tradicional que combinamos con la química de nuestros días, algo híbrido que da muchos resultados. Buscamos y estudiamos diminutas moléculas y glicoproteínas”.

¿Puede darnos un ejemplo?

“Algunos monos se acicalan con ciertas yerbas y otros, al verlos, se acercan y se frotan unos con otros”, respondió. “Antes se creía que era una forma de conducta social, pero ahora sabemos que la causa es muy distinta. Al analizar las sustancias de esas plantas nos dimos cuenta de que contenían un aceite que los protegía contra los parásitos. Y esto lo hacen también las aves, como en el ejemplo anterior, al igual que las hormigas y las termitas”.

¡Qué especies más inteligentes!, exclamé.

“Así es, en el caso de los primates, cuando aparece un mono astuto en el grupo, los demás entienden que les conviene imitarlo. ¿Ve usted cuál es nuestro interés en la ciencia?”.

Dudé. Eloy siguió diciéndome:

“Nos interesa estudiar la manera en que algunos animales reconocen y usan plantas y sustancias como medicamentos o maneras de defenderse, tomados del ambiente donde viven. Pero eso no es todo. Mientras investigábamos, descubrimos diversas moléculas, entre ellas una útil para combatir el cáncer de mama”.

¿Cómo?, insistí.

“Esta molécula, encontrada naturalmente en una planta, podría inducir a las células cancerígenas de un tumor en el pecho de una mujer a autodestruirse, por lo que lo eliminaría sin mayor riesgo. Por el momento, todavía seguimos estudiando si esto es posible. Es muy importante avanzar en esta disciplina, pues en el mundo se consumen cantidades enormes de plantas medicinales de las cuales no se conoce exactamente si las moléculas tóxicas que conllevan superan la eficacia de su componente curativo. Hay que analizarlas, pronto. Pero, ¿se da cuenta?, este campo ofrece muchos posibles beneficios. Tratamientos contra la leucemia, el VIH, las gripes y los catarros comunes provienen del mundo natural, y casi todos tienen como base una planta”.

¿Por eso es importante la biodiversidad?

“Entre otras razones”, aclaró él. “Sabemos que en los bosques tropicales húmedos, donde existe una enorme diversidad de especies y ecosistemas, los parásitos y los organismos patógenos no sobreviven con facilidad, pues se enfrentan a muchas clases de sistemas de defensa bioquímicos. Así, un virus que acaba con un árbol en el Amazonas, al saltar a otro, muere, pues las moléculas químicas de ese nuevo árbol son muy diversas, totalmente desconocidas para el organismo invasor. Recuerde que esto sucede después de largo tiempo, y que le ha tomado muchos millones de años llegar hasta aquí. Si nos limitáramos a estudiar, por ejemplo, la forma y el color de los organismos vegetales y animales, no conoceríamos los mecanismos de adaptación y las sustancias que utilizan las diferentes especies para sobrevivir”.

Parece toda una red.

“Exactamente”, replicó Eloy.

“En los bosques tropicales húmedos, como en el Amazonas, las especies están interconectadas por el hilo de una aguja llamada evolución. Desde que son larvas u orugas, muchas especies de mariposas se protegen de sus pájaros depredadores almacenando un veneno, el cual se desplaza hacia las alas cuando la mariposa tiene que remontar el vuelo y exponerse. Claro, hay algunos pájaros que han aprendido a evitar este veneno, pero aún así, funciona para la mayoría”.

¿Se sabe si algunos animales han desarrollado defensas contra la contaminación?

“No bien, pero puedo decirle que, por ejemplo, los pájaros que viven en las ciudades comen mucha fruta. La fruta contiene sustancias antioxidantes que defienden a los organismos vivos de algunos contaminantes industriales. No olvidemos, además, que los pájaros son muy buenos sobrevivientes. Saben escoger sus alimentos y evitar los sistemas de defensa de otras especies, así que no me sorprendería que ya hubiesen desarrollado algunas formas de protegerse de nuestra contaminación.

Hasta ahora hemos hablado de su pasión por explorar, por conocer el mundo natural en sus diversas facetas. También habla usted de la compasión, ¿qué significa?

“Educar a las nuevas generaciones con entrega, no solamente para que sean buenos investigadores y promuevan el bienestar en su comunidad, sino que para que esto suceda, aprendan a conservar el mundo natural. Cuando un estudiante viene a pedirme permiso de usar una idea que escuchó en mis clases, lo invitó a que la tome y la desarrolle de la mejor manera. No tengo temor de quedarme corto de ideas, ni siquiera de proyectos. Al detectar lo que es peligroso, al diagnosticar lo que puede beneficiarnos como especie estamos siendo verdaderamente compasivos, ¿con quién?, con la vida”.

¿Tiene contacto con México?

“Durante muchos años, no. La cultura chicana se desarrolló un tanto apartada de sus raíces, eso sí, idolatrándola, pero como un recuerdo distorsionado, no como algo real. En toda mi carrera, por desgracia, no conocí a un solo chicano. Eso ha cambiado. Recuerdo que al primer mexicano que conocí fue al ilustre químico, Alfonso Romo de Vivar, luego he tratado de extender mis lazos con México”.

El último gran proyecto en el que Eloy participó antes de retirarse a California fue la limpieza de la bahía del río Hudson. Aún continúa involucrado en organizaciones regionales y nacionales que promueven el que gente adinerada y docentes comprometidos lleven por buen camino a estudiantes de ciencias chicanos, latinoamericanos, a fin de que alcancen su máximo nivel. Eso es compasión.