Carlos Chimal

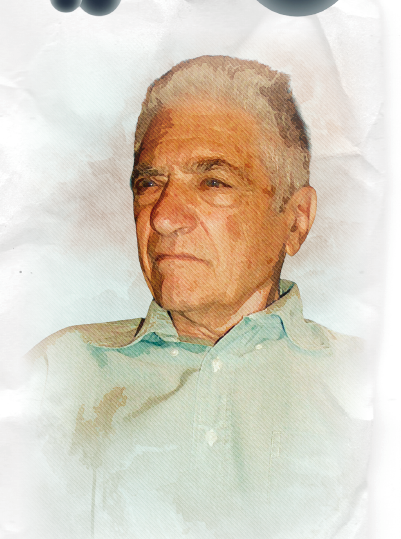

Estaba ansioso por conversar con él sobre su vasta experiencia en el umbral de la teoría y la experimentación en la física de altas energías, y también con ganas de escuchar sus impresiones sobre personajes emblemáticos de esta disciplina, como Enrico Fermi, Robert Oppenheimer, Freeman Dyson y Georges Charpak. El profesor Steinberger no era de esa clase de celebridades que se muestran afables y tolerantes desde un inicio. Sin ser rudo como el genetista Sidney Brenner, quisquilloso como el neurocientífico Jean-Pierre Changeaux o intratable como el químico neuronal, Oliver Sacks, tampoco estaba dispuesto a perder el tiempo si sentía que la plática iba sin ton ni son. Lo primero que me dijo al entrar en su oficina del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN), localizado en la ciudad de Ginebra, fue: “¿Va a hacerme las mismas aburridas preguntas de siempre?”.

Disparé la primera. ¿Está satisfecho de haber vivido como lo ha hecho?

“Lo que haces por los demás define la manera como has vivido”, respondió.

Nada más cierto. Lo que él hizo por sus semejantes le valió obtener el Premio Nobel de Física en 1988, junto con Leon Lederman y Melvin Schwartz. ¿En qué consistió? En “domar” el neutrino, empresa que tomó varias décadas de largo y complejo ir y venir entre la teoría y la labor experimental.

Antes del trabajo de Lederman, Schwartz y Steinberger, aunado al de algunos otros, no existía un método experimental para el estudio de las fuerzas débiles dentro del átomo, ese umbral donde se gestan todas las cosas del universo, al menos todos los objetos y organismos luminosos. Otra de las aportaciones cruciales de Jack, Leon y Melvin fue de índole más teórica, y supuso el descubrimiento, años después, de que existen al menos dos tipos de neutrinos, uno asociado al electrón y otro al muón. El muón es una partícula elemental, relativamente pesada, detectada por primera vez durante los experimentos con rayos cósmicos realizados en la década de 1930. Físicos de la BUAP han investigado desde hace tiempo en este fértil campo de las altas energías.

Uno de los trucos de Jack fue convertir un fantasma, el neutrino, en una herramienta útil para el avance y consolidación de la física de altas energías. Puesto que prácticamente toda la materia es transparente para los neutrinos, podemos imaginar la dificultad que implica medir su interacción. De vez en cuando, un neutrino llega a chocar con un quark dentro de algún nucleón, ya sea un protón o un neutrón. En los experimentos con neutrinos, la escasez de colisiones se ve de alguna manera compensada por la intensidad del haz. Incluso desde los primeros experimentos el número de neutrinos alcanzó varios cientos de miles de millones. La probabilidad de una colisión también aumenta con la energía de estas escurridizas partículas cósmicas.

Jack fue alumno del genial y polémico Enrico Fermi en Chicago, antes de mudarse a Ginebra. Luego de la generación fundadora del CERN, en 1954, como Niels Bohr, Sir George Thompson y Werner Heisenberg, vino la generación de Jack. El método que ayudaron a diseñar y poner en práctica Leon, Melvin y Jack permitió alcanzar muy altas energías en los aceleradores de protones, revelando sus entrañas.

Durante la época en que él y sus colegas de Columbia se las arreglaron para emplear un haz de neutrinos, a principios de la década de 1960, aún se desconocía el concepto de quark, de manera que cuando se hizo evidente la existencia de estas entidades esenciales el método inventado por ellos siguió siendo de enorme valor. Esta clase de investigación científica sofisticada, ambiciosa y cara despierta resquemores; aun así, vienen jóvenes investigadores de todo el mundo con la ilusión de conocer a sus héroes. ¿Por qué lo hacen?, le pregunté a Jack.

“Por varias razones éticas, pero sobre todo por aspectos estéticos. Es, sobre todo, a causa de una búsqueda de belleza en el más amplio de los sentidos lo que nos ha llevado a intentar conocer los aspectos más profundos de la materia. Y los jóvenes lo saben.”

En esta otra ocasión estábamos platicando en el restaurante central de la llamada Ciudad Escéptica, el mismo CERN. Miró a su alrededor; el murmullo de las investigadoras, los profesores, alumnas y visitantes denotaba un ánimo casi exaltado.

“Sin duda, tienen la capacidad”, siguió diciendo, “pero quien no posea la sensibilidad necesaria para curiosear más allá de su loable doctorado o de su respetable puesto de trabajo, quien no tenga más de dos dedos de imaginación, está frito”.

“Me suena a clisé”, repliqué.

“Sí”, me contestó, “pero por algo se ha vuelto un lugar común, porque todo mundo habla de ella (la imaginación), saben de qué se trata, aunque pocos descubran su truco”.

Luego cada uno tomó su camino de regreso al trabajo.

Me encaminé por los jardines atrás del restaurante. Entonces me detuve frente a un artefacto que ha estado ahí por décadas y resume en su historia parte de lo que Jack me había dicho minutos antes. Me refiero a la EBBC (Gran Cámara de Burbujas Europea), ingenio digno de una película de sci-fi kitsch.

Consta de un tanque metálico en forma de cilindro, con un radio de 3.7 m, el cual estuvo lleno de hidrógeno líquido enfriado a -173 oC. Cubre la cámara una campana de vacío, cuyo objeto era evitar que la temperatura del hidrógeno subiera a niveles críticos. Fue construida en los años de 1970 para satisfacer las necesidades de detección de las partículas de altas energías emanadas de los nuevos y cada vez más grandes aceleradores.

Este artefacto, producto de la paciencia humana, ayudó durante poco más de una década a descifrar la cascada de entidades subatómicas que en una billonésima de segundo cruzaban el tanque. Estaba rodeado de bobinas de un imán súper conductor, así como de diversos detectores que se dedicaban a seguir el rastro e identificar aquellas partículas que lograban escapar del líquido. Era la estrella de la pista.

A lo largo de once años se grabaron 6.3 millones de placas fotográficas, documentos muy apreciados por los físicos de los psicodélicos años de 1960, quienes casi se volvían locos ante la extravagante colección de entidades que apenas se dejaban rastrear en el zoológico de las partículas subatómicas, dado que antes de líquido, las cámaras estaban llenas de gas, más tenue y menos propenso a interactuar con las escurridizas partículas que aparecían en un rango de energía mayor. Entonces dio inicio la labor de clasificación, de encontrar un orden, un por qué y un cómo. La Gran Cámara de Burbujas permitió asomarse con sencillez y eficacia a la vida fugaz de trozos de materia que, no obstante, responden a características propias (electromagnéticas) y dicen: “Miren, por aquí pasé y mi huella no se parece a la de ninguna otra”.

Antes de seguir mi camino me crucé con un grupo de estudiantes preparatorianos que habían venido de Lausana a visitar el rompe-átomos más grande de la Tierra. Hice mi labor de merolico para animarlos a detenerse frente a la cámara de burbujas. Mostraron curiosidad y se engancharon. Les pregunté si se imaginaban ese mundo anterior a la era digital; asintieron, incluso les pareció cool. Cuando se lo platiqué a Jack, puso cara de “ya ve, no todo está perdido”. Y agregó: “Hay quienes tienen la paciencia de entender el pasado, no importa cuán jóvenes sean”.

Pocos días más tarde uno de los creadores de la EBBC y ex director general de CERN, el alemán Hors Wenninger, explicaba a un grupo de muchachos franceses y alemanes lo que significó construir este aparato poco después de la Segunda Guerra Mundial. “Conocer cómo se superaron las heridas del pasado puede ayudar a no poner en riesgo lo que se ha construido”, afirmó Wenninger.

A mí también me pareció cool que la obra magistral de Jack haya sido convertir un fantasma inútil y bueno para nada, el neutrino, en una herramienta valiosa para el avance y consolidación de la física que explora el interior del átomo. Le pedí que me hablara del legendario Enrico Fermi.

“Lo conocí en la Universidad de Chicago, en donde él impartía clases y yo era un estudiante al terminar la Segunda Guerra. Más allá de su enorme inteligencia, me impresionó su sensibilidad científica y social. Entendía mejor que nadie lo que estaba pasando en la ciencia y en la vida; era un hombre sencillo, dedicado a su trabajo. Otra virtud característica de él era que no necesitaba del elogio de los demás para saber que lo que estaba haciendo era valioso. Podía reconocer en otros el talento para la física, y muchos de nosotros seguimos el camino de lo que más tarde se llamaría física de altas energías motivados por su manera brillante de encontrar soluciones a problemas complejos. Si le interesaba un enigma, trataba de comprenderlo todo, pacientemente”.

Paciente y con prisa.

“Sí, era muy rápido. Discutía mucho con nosotros. Nunca se encerró, siempre ofrecía cursos a los estudiantes nuevos. Creo que estaba interesado sinceramente en que aprendiéramos buena física”.

¿Fue así como usted encontró su propio camino a la teoría y de vuelta a la experimentación?

“Bueno, esas cosas son más azarosas de lo que uno piensa. En realidad, yo deseaba hacer física teórica, pero terminé aceptando la sugerencia de Fermi. Se trataba de un experimento de muones provenientes de rayos cósmicos en el que habían trabajado dos investigadores de MIT, Rossi y Sands. Fermi me pidió que indagara más sobre ese asunto con Rossi, pero éste se encontraba muy ocupado, de manera que Fermi me instó a abordarlo por mi cuenta. Diseñar y montar el experimento tomó menos de un año. Pude haberlo montado en Chicago, que se encuentra a nivel del mar, pero era mucho mejor llevarlo a cabo en las montañas. Fermi me facilitó todo para ir hasta Colorado. Si requería de algo en electrónica avanzada, él se las arreglaba para conseguirme un buen técnico. Hacia fines de 1948 demostramos que el muón decaía en tres cuerpos, probablemente un electrón y dos neutrinos. Esto ayudó a sentar las bases experimentales en favor del concepto de una interacción débil universal. Recuerdo que cuando el experimento había terminado y estaba escribiendo una versión preliminar del artículo, Fermi me dijo: `Bueno, Jack, espero que nunca te olvides de este fenómeno´. Y yo seguí su consejo, aunque debo decir que él era muy cuidadoso de no aconsejar y sermonear”.

Sin embargo, siguió usted interesado en la teoría.

“Sí. Cuando intenté mudarme al Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, en Nueva Jersey, donde había encontrado una oportunidad de hacer algo teórico, Fermi no trató de convencerme para que me quedara en Chicago, incluso sabiendo que el director de Princeton era Robert Oppenheimer. Fermi no simpatizaba con él. No obstante, cuando tuvo problemas durante la enloquecida era de McCarthy, Fermi salió en su defensa. Así que él respetó mi decisión y me fui a Princeton”.

Según sé, usted no congenió con Freeman Dyson. ¿Fue un año perdido?

“Sí, lo fue, pero no por culpa de Dyson, con quien jamás tuve problema alguno. De hecho, era un buen amigo y su inteligencia y capacidad estaba muy por encima de todos nosotros. Lo que pasó fue que no pude acoplarme en Princeton a ninguna investigación teórica, ni de Dyson ni de ningún otro”.

Eso lo llevó de regreso a su estado natural, a su estado salvaje, la experimentación, como usted ha dicho.

“¿Eso dije?”

Sí.

“Bueno, como quiera que sea, al final encontré un asunto que me hizo sentir que no había perdido el tiempo del todo. Tenía que ver con el decaimiento de muones a través de nucleones intermediarios. Aún recuerdo lo contento que se puso Oppenheimer cuando finalmente me vio con algo en qué pensar”.

El año de 1961 tiene un significado especial para usted.

“Sin duda, pues luego de una larga serie de afortunados experimentos con la cámara de burbujas, me dediqué a otro asunto, por sugerencia de Mel Schwartz. Junto con (Leon) Lederman y otros llevamos a cabo el primer experimento utilizando un haz de neutrinos de alta energía, lo cual nos valió el Premio Nobel a Leon, a Mel y a mí”.

En 1968 se incorporó al CERN. Su estancia aquí ha sido muy fructífera, pues trabajó intensamente en la construcción del LEP, el cual empezó a operar en 1989. ¿Qué momentos recuerda con mayor vividez?

“Cuando llegué a CERN, (Georges) Charpak acababa de inventar las cámaras de alambres proporcionales, y este artefacto permitía estudiar con mayor amplitud el decaimiento de K0, asunto al que me había aficionado casi de manera obsesiva. Los experimentos posteriores pusieron bases cuantitativas para la teoría de cromodinámica cuántica (QCD), así como para ciertos aspectos del modelo GIM. En 1986 me retiré, aunque aún sigo viniendo casi todos los días a esta oficina de CERN”.

Y después de este periodo maravilloso, lleno de descubrimientos e hipótesis confirmadas, ¿siente que con el Modelo estándar de la materia todo se ha terminado, al menos por un tiempo? ¿Qué dificultades enfrentarán los físicos de esta disciplina en los próximos años?

“El siglo pasado fue, sin duda, un periodo lleno de retos, aventuras y éxitos. Hubo un enorme progreso en la física de partículas. Encontramos que ni el electrón ni el neutrón son partículas realmente elementales. Para mí resulta sorprendente y preocupante al mismo tiempo la manera como se ha vuelto cada vez más complicado profundizar en el conocimiento científico, sobre todo en la física que ahora se llama de altas energías. Cuando yo empecé uno podía idear y llevar a cabo un experimento en unos cuantos meses; uno tenía, además, buenas probabilidades de aprender sobre un aspecto inédito de determinado fenómeno, pues al realizar el experimento por lo general aprendíamos cosas que no sabíamos antes. Esto podía hacerse entre dos o tres personas, incluso uno solo, hasta la década de 1970. Entonces todo comenzó a acelerarse. Las colaboraciones crecieron en número, se complicaron los diseños, la necesidad de recursos, personal capacitado, nuevas obras de ingeniería. Para cuando proyectamos construir y poner en operación el LEP, que usted mencionó, nos tomó nueve años. Más otros quince en obtener resultados. Entonces ya trabajaban cientos de personas en el detector. ¿Se da cuenta de la complejidad que empezó adquirir esta ciencia?”.

¿Qué idea tiene usted del descubrimiento en sí, de la experiencia de encontrar algo que uno ha imaginado? O incluso, ¿qué significa descubrir lo inimaginado?

“Todo mundo tiene sus límites. Cada quien sabe de sus capacidades, y yo sé bien que la imaginación no es mi fuerte. Nunca he ideado experimentos por imaginación sino por una causa racional. No sabíamos la respuesta pero la pregunta era muy clara. Desde mis tiempos con Fermi siempre supimos qué hacer después de haber resuelto algún asunto. Excepto en el año que intenté dedicarme a la teoría pura, nunca he tenido que sentarme a pensar qué hacer al día siguiente. Creo haber empleado algo de imaginación para entender la física que estábamos construyendo, pero no me siento un tipo imaginativo. Solo hago cosas, no especulo sobre ellas”.