Carlos Chimal

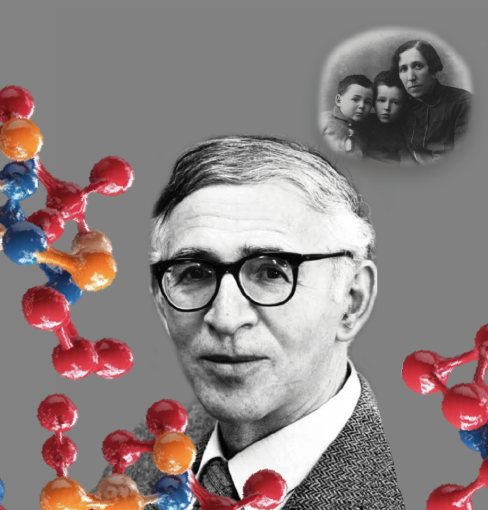

Tuve la fortuna de conocer a uno de los creadores de la ciencia que ha permitido adentrarnos en el mundo secreto de los microorganismos. Me refiero a sir Aaron Klug, cuyo gusto por la literatura, la historia de Egipto, la música me permitió conocerlo aún mejor.

Sir Aaron nació en Lituania, pero la situación social inestable obligó a su familia a emigrar a Sudáfrica. Más tarde vino a Cambridge, luchó por un sitio en el selecto Medical Research Council (MRC), hervidero de premios Nobel, y finalmente obtuvo ambos, esto es, logró ingresar al MRC y ganó el Nobel por sus cruciales contribuciones al conocimiento estructural de bichos como las bacterias, los virus y los hongos mediante técnicas de microscopía electrónica.

En lugar de una charla convencional en su laboratorio, sir Aaron me permitió acompañarlo en algunas de sus caminatas a lo largo del río Cam que atraviesa el pueblo británico de Cambridge.

¿Qué lo llevó a preferir lo biológico?

“La física”, respondió sin pensarlo, “estudié de manera concienzuda ese mundo de las cosas simples y básicas, lo cual me impulsó a recordar mis primeras enseñanzas del mundo vivo, cuando estudié en Sudáfrica”.

¿Fue allí donde se interesó por la difracción de rayos X?

“Sí, ingresé a la Universidad de Ciudad del Cabo. Usted sabe, en la juventud no cesa uno de mostrar interés por diversos asuntos, así que también asistía a clases de matemáticas, filosofía y poesía”.

Entiendo que cuando vino a Cambridge no entró directamente al MRC.

“Así fue, yo estaba recomendado para trabajar con sir Lawrence Bragg, director del legendario Laboratorio Cavendish, si bien mostré mi interés por el MRC. No obstante, él creyó que el grupo de Max Perutz en dicha institución estaba completo y no era necesario agregar más proyectos a su de por sí ardua carga de trabajo. Me propuso hacer algo para analizar el desorden atómico en silicatos. No me agradó la idea”.

Cabe aclarar que Max Perutz fue el gurú del MRC, fue él quien contrató a Crick y Watson, y a otros más. El trabajo de todos ellos desembocó en la nueva, poderosa genética molecular. Con esta pléyade de pensadores también tuve la suerte de conversar en repetidas ocasiones.

Entonces sir Aaron se topó con John Desmond Bernal.

“En efecto, él era entonces jefe del departamento de Física de Birkbeck College y tenía un especial interés por resolver con precisión cuál era la estructura de las proteínas y sus procesos de ensamblaje, paso esencial si queríamos entender lo que da paso a la vida”.

Poco tiempo después apareció Rosalind Franklin, quien venía bien recomendada por su trabajo en cristalografía a través de rayos X realizado en King´s College de Londres. ¿Qué recuerdos tiene de ella?

“Fue una chica excepcional. En ese momento se hallaba analizando las fibras que constituyen el virus mosaico del tabaco mediante difracción de rayos X. Yo me entusiasmé con su inteligencia, así que la colaboración surgió de inmediato”.

Rosalind murió en abril de 1958. Veinticuatro años más tarde sir Aaron fue galardonado con el Premio Nobel de Química por sus trabajos seminales sobre la estructura de grandes conglomerados, o ensambles, de moléculas importantes para los organismos vivos, así como por el desarrollo de métodos novedosos para estudiarlas.

En otra ocasión hablamos de su gusto por la historia antigua, en particular por la egiptología. ¿Qué le atrajo de este asunto?

“Los numerosos enigmas que plantea; algunos son profundos, otros más triviales. Pienso que las preguntas difíciles son las únicas que vale la pena responder”.

Sir Aaron descubrió los “dedos de zinc”, hoy esenciales para desarrollar terapias génicas. Se conocen más de doscientos “dedos”, pequeños rizos de unos treinta aminoácidos que se encuentran agrupados alrededor de iones de zinc, clave en la actividad génica de miles de especies vivas. También explicó las causas de que polivirus y otros virus esféricos tuvieran esa y no otra forma geométrica, buena parte apoyado en su colaboración con Rosalind Franklin. Esto ha ayudado a diseñar estrategias de defensa biológica. Más tarde fue director del MRC; bajo su administración empujó seriamente el Proyecto del Genoma Humano.

¿Qué autores de literatura son sus favoritos?

“Charles Dickens porque es emocionante y muestra el teatro social de su época, que de cierta y penosa forma no se ha ido; George Elliot me gustó por su fineza mental; Fyodor Dostoievski, debido a su tremendo conocimiento de la psique humana; de Tolstoi solo leía Ana Karenina, una epopeya sentimental entretenida. Disfruté especialmente la obra de Iris Murdoch”.

Pudiera parecer que solo intentaba ponerse al día, dado que su carrera como investigador estaba subiendo como la espuma, pero una espuma plástica, resistente. No, en realidad su interés por el pensamiento de grandes personas era genuino. Después de obtener el Nobel casi todos adoptan una actitud reflexiva que los lleva a ahondar en esta necesidad de entender el mundo.

Sir Aaron se refiere al Prometeo de Goethe.

“A través de esa magnífica disertación filosófico–poética aprendí cuáles fueron las actitudes típicas del antecedente románico alemán, el Storm un Drang, es decir, tormenta y confusión”.

Su mujer, concertista, lo acercó al mundo de la música, pues no tenía ningún talento para esto.

“Ella enriqueció mi apreciación como lego, por ejemplo, con los autores proto románticos de dicho movimiento. Ahora puedo disfrutar como si cada concierto fuera nuevo”.

Sir Aaron falleció el 20 de noviembre de 2018, a los 92 años de edad.