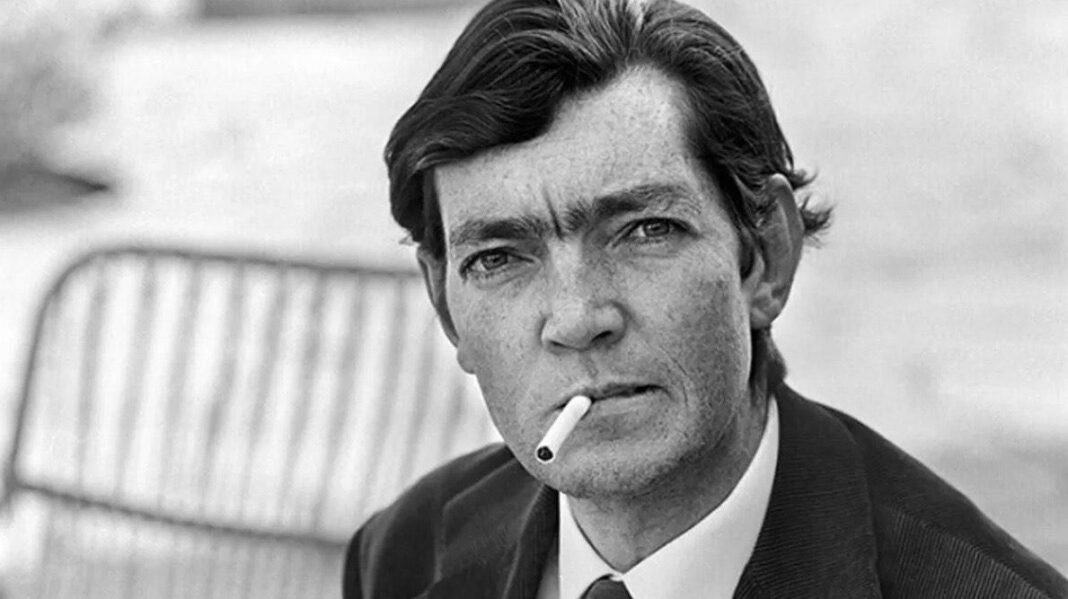

Julio Cortázar era un hombre muy alto —medía un metro 93 centímetros— y tenía una inteligencia circular. Por ejemplo: si en 1967 tenía una idea, ésta aparecía en algún relato hasta 1975. Era la misma idea, pero renovada con el paso del tiempo. Igual que los cronopios que aman demasiado. Él lo dijo muy bien: “Cuando a un cronopio le rompen el corazón, llora un poco, y luego un poco más. Se sabe ‘desdichado y húmedo’. Pero mientras llora, piensa en que a todos alguna vez les rompen el corazón. En que enamorarse significa también llorar un poco”.

Leí a Cortázar la primera vez en 1975, a mis diecinueve años, cuando ya me había picado la serpiente de la literatura: cuando lo único que quería ser en la vida era escribir poesía. Cuando traía un Baudelaire atravesado a la altura del esternón. Lo leí porque en esos años luminosos en la Ciudad de México mis únicos amigos eran poetas, y a los poetas sólo les gustan los narradores como Cortázar, que escriben una prosa contagiada de versos y otras lindezas.

Un amigo me prestó el “Bestiario”, pero la lectura de “Carta a una señorita en París” no me prendió en ese momento. Tuvo que llegar Elsa Susana Castro Rea, a quien tanto amé y sigo amando, para que me metiera en ese embrujo. Me lo leyó cuando me enamoré como un cronopio de ella, que era tan cronopia. Y nuestro amor generó frutos brutales en forma de prosa, versos y humedades. Susana, pues, me leyó ese cuento de Cortázar con una voz tan hermosa que terminé vomitando conejitos.

Luego llegó a mis manos “Historias de Cronopios y de Famas” a través de las hermosas manos de Susana, quien me las leía (las historias) después de hacer el amor en un pastizal cercano al CCH Sur, por la zona del Pedregal de San Ángel. Hacíamos el amor con la voz de Susana diciéndome fragmentos de los cronopios, y la culminación llegaba cuando en francés musitaba algunas líneas de la “Carta a una señorita en París”. Era feliz, y sí lo sabía. Quien no lo sabía —y detestaba la idea— era su mamá, doña Elsa, quien una tarde lluviosa me quiso matar a sombrillazos.

He leído a Cortázar toda mi vida. Lo leo y lo releo, y me sigue intoxicando el alma —en el mejor sentido de la expresión. Podría leerlo el resto de mi vida sin aburrirme nunca. Gracias a él, por ejemplo, estoy escribiendo una novela que se llamas “Las Babas del Diablo”, que tiene que ver en el espíritu —no en el argumento— con un cuento suyo que Antonioni hizo película: “Blow up”. Brutal, maravillosa, ciertamente inocente. Todos sus lectores somos un poco inocentes como él lo fue al acudir al hospital por un tema estomacal. La historia, terrible, marcó el fin de una época.

He leído a Cortázar toda mi vida. Lo leo y lo releo, y me sigue intoxicando el alma —en el mejor sentido de la expresión. Podría leerlo el resto de mi vida sin aburrirme nunca. Gracias a él, por ejemplo, estoy escribiendo una novela que se llamas “Las Babas del Diablo”, que tiene que ver en el espíritu —no en el argumento— con un cuento suyo que Antonioni hizo película: “Blow up”. Brutal, maravillosa, ciertamente inocente. Todos sus lectores somos un poco inocentes como él lo fue al acudir al hospital por un tema estomacal. La historia, terrible, marcó el fin de una época.

En agosto de 1981 lo contagiaron de sida cuando ni siquiera existía el nombre de esta enfermedad. Y no fue una hermosa negra de Sierra Leona la que lo infectó, sino una transfusión sanguínea. Cortázar llegó al hospital debido a una hemorragia estomacal. Los médicos lo atendieron y lo contagiaron de ese fantasma mortal, ignorado hasta ese tiempo. Luego, nuestro héroe contagió de sida a Carol Dunlop, su hermosa y joven mujer, quien murió antes que él. (Están enterrados en dos tumbas de Montparnasse, en París).

La muerte de Cortázar me sorprendió en una temporada en Huauchinango: una temporada en los brazos de mi querida y amada Rossy, quien tanto se parecía a Susana, no físicamente, en el espíritu y en la manera tan brutal de ver el mundo: como un cronopio que se sabe desdichado y húmedo. Ligeramente húmedo, pero feliz.