Carlos Chimal

Conocí a Frederick Sanger, gigante de la genética temprana, padre de la genómica, en Cambridge, donde realizó las investigaciones que lo llevaron al Nobel no una, sino dos veces.

¿Qué es lo que más le ha satisfecho al hacer ciencia?, le pregunté mientras almorzábamos.

“Pensar no me cuesta trabajo, me convierto en una rana saltarina, pero si se trata de hablar, soy una tortuga fuera del agua. Prefiero realizar, concretar lo que mi cabeza me ha permitido discurrir. Eso me produce una gran satisfacción”.

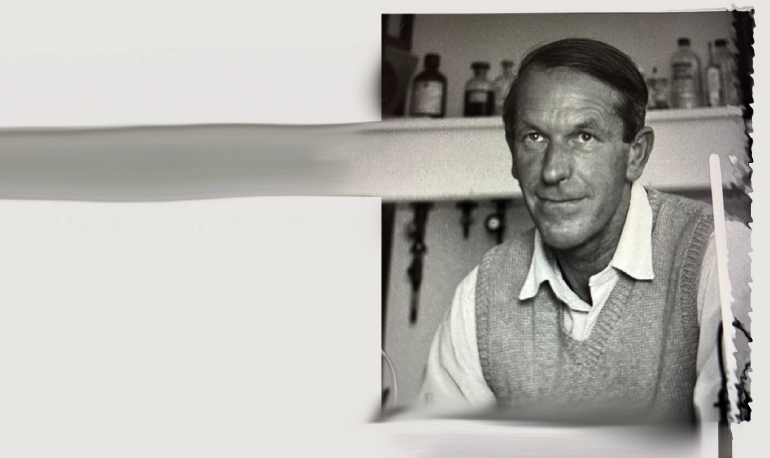

Espigado, de estatura regular, tenía esa mirada de las personas diligentes, mesuradas, astutas. Cuáquero pacifista, fue objetor de conciencia durante la Segunda Guerra Mundial, pero cumplió con su deber humanitario conduciendo ambulancias, al mismo tiempo que continuaba sus estudios de doctorado.

Su genuina modestia lo llevó a rechazar el título de Caballero del Imperio Británico, distinción que se otorga gracias a alguna aportación significativa en favor de la sociedad, aunque él aseguraba no haber tomado semejante decisión por argumentos similares a los que lo llevaron a no pelear en la guerra, sino porque le molestaba la idea de que ya no lo llamaran Fred, ahora sería “Sir Frederick”, inaceptable. Me miró, arqueó sus cejas, movió su larga nariz y sonrió mientras alzaba los hombros.

Caminé por el Pasaje de Todos los Santos hasta la calle de St. John. Me acerqué al colegio del mismo nombre, donde Fred me había citado, pues, según me dijo más tarde, le traía buenos recuerdos regresar de vez en cuando a la escuela en la que inició sus trabajos en bioquímica. Luego se mudó al célebre Medical Research Council (MRC), semillero de premios Nobel. Fred es parte del pequeño grupo de personas que han obtenido dicho galardón dos veces. Marie Curie, Linus Pauling, John Bardeen y Barry Sharpless son los otros cuatro.

“Nací en el seno de una familia cuáquera, rama del cristianismo que se distingue por su austeridad”, me dijo. “Mi padre, médico, venía de una familia de ricos industriales. Cuando inicié mis estudios en Cambridge quedé huérfano. Por fortuna mi herencia me permitió inscribirme en los programas doctorales del Instituto Dunn de Bioquímica, disciplina que por entonces era muy socorrida”.

Al concluir su doctorado, Fred fue aceptado en el Departamento de Bioquímica de la Universidad de Cambridge. Fue allí donde ideó una manera de determinar la estructura aminoacídica de la insulina. El método consistía en degradar dicha molécula en fragmentos y transferirlos a un papel vegetal. Enseguida aplicaba una corriente eléctrica, lo cual obligaba a los diferentes fragmentos a desplazarse hacia un lado del papel. Esto le permitió deducir la secuencia de la insulina. El descubrimiento de la estructura aminoacídica de esta molécula crucial le valió el Nobel de Química, en 1958. Consiguió precisar la secuencia que siguen los bloques fundamentales para formar esa y no otra molécula.

“Elegí este compuesto biológico por obvias razones médicas, pero también porque resultaba fácil adquirirlo en la farmacia de la esquina, incluso en 1943”, aseguró Fred.

Al cabo de un poco más de una década de investigación meticulosa encontró la solución. Tres años después ganó el premio de la Academia Sueca de Ciencias. Sin embargo, esto no significó el fin de su carrera.

“Una noticia de esa magnitud puede conmocionarte, confundirte, hacerte sentir acabado”, afirmó, “yo pensé que, luego de la incredulidad y el júbilo, había que situarse como si estuvieras enfrentando un revés. No debía quedarme lamentando, es decir, festejando, sino buscar otro tema de investigación que me alejara de la postración complaciente”.

Y lo encontró en la década de 1970.

Usted estaba rodeado de genios estudiando el ADN y su expresión genética: Francis Crick, Aaron Klug, Max F. Perutz, James Watson, le dije.

“Aun así, el gran desafío era encontrar el orden correcto de las bases Adenina, Citosina, Guanina y Timina”, contestó.

Fred desarrolló uno de los primeros métodos de secuenciación del ADN. A lo largo de quince años, junto con sus colaboradores inventó un primer método para secuenciar ADN. Hoy esta técnica se conoce como método de Sanger o método de secuenciación de didesoxinucleótidos.

“Me serví de este método para determinar el genoma del fago Phi-X174”, aseguró.

Dicho microvirus (Familia Microviridae) posee un genoma circular de ADN de tan solo 5,386 bases. En este minúsculo genoma se codifican once genes. Lo más sorprendente es que ocho de ellos están empalmados en, por lo menos, una base. En particular, los genes E, K, A* y B están codificados en su totalidad en empalme con otros genes, según nos cuenta el genetista evolutivo de la Unidad Irapuato (Cinvestav), Luis José Delaye Arredondo, en la revista Avance y Perspectiva de dicha institución (30 de noviembre de 2021).

El trabajo de Fred fue esclarecedor, una verdadera hazaña, pues permitió obtener por primera vez la secuencia entera de un genoma. En 1980 volvió a ganar el Nobel de Química precisamente por el desarrollo de la secuenciación de didesoxinucleótidos, así como por su trabajo con el bacteriófago mencionado. Este premio lo compartió con los norteamericanos Walter Gilbert y Paul Berg.

Gracias a semejante labor secuencial, más la aparición de las PCR, se abrió la posibilidad iniciar el Proyecto del Genoma Humano una década después. De hecho, su método se sigue empleando hoy en día, si bien perfeccionado debido a recientes descubrimientos. Por sus hallazgos trascendentales al estudiar los tres polímeros de la vida (las proteínas, el ARN y el ADN) puede considerarse el químico más importante del siglo XX.

Pocos días después de este primer encuentro fue inaugurado el Instituto Sanger, dedicado a la investigación en genómica, patrocinado por Wellcome Trust. El 4 de octubre de 1993 fue, sin duda, un día muy especial para él, me confesó en otra ocasión. Me había citado esta vez en el MRC, en cuya entrada se exhibía un modelo a gran escala de la doble hélice en espiral del ADN.

Al pasar por ahí Fred me contó que, no hacía mucho tiempo, las autoridades de la ciudad realizaron una ceremonia en el porche de la casa de James Watson, en Cambridge, con objeto de develar una réplica de la misma hélice, ¡solo que la espiral giraba hacia la izquierda, mientras que en la realidad lo hace hacia la derecha! ¿Rumor o verdad? La cosa es que la pieza de metal fue retirada meses más tarde.

“Las cosas eran más fáciles en aquellos días”, me confesó, refiriéndose a los años sencillos del siglo pasado.

“Solo tenía que ir a ver al secretario ejecutivo del MRC y platicarle brevemente el caso. Él respondía: ‘¿por qué no lo contratamos?’. Y eso era todo, nada de paneles, árbitros, sistemas de evaluación sobre el desempeño académico ni entrevistas, ni tampoco interminables reportes. Apenas unos cuantos con criterio y poder de decidir”.

Desde luego, Fred sabía bien que eso en esta época de sofisticada ingeniería burocrática sería impensable. La población en las áreas de la bioquímica ha crecido, si bien no como en la física de altas energías, por ejemplo, aun así el número de doctorandos es abundante y los filtros deben aplicarse con rigor.

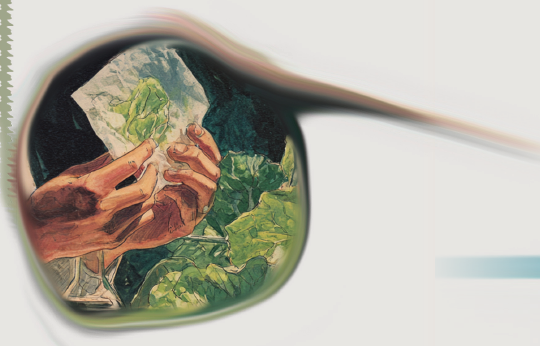

A los 65 años de edad dejó la investigación para dedicarse a cultivar rosas en el jardin de su casa de Cambridge hasta su deceso, el 19 de noviembre de 2013, aunque siempre estuvo dispuesto a guiar a los jóvenes entusiastas y creativos que se acercaron a él. Algunos también ganaron el Nobel.