Mario de la Piedra Walter

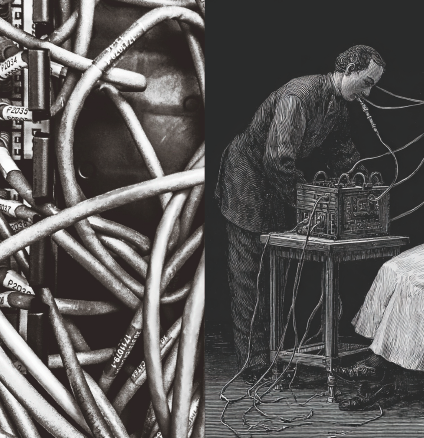

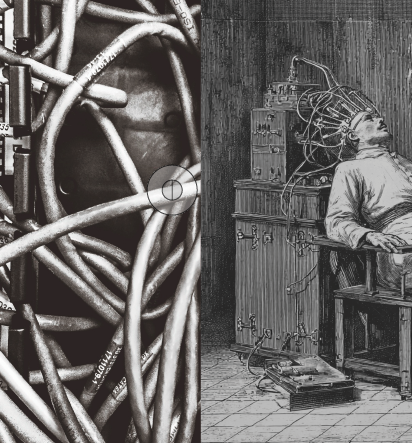

Atado de sus cuatro extremidades, Randle McMurphy (Jack Nicholson), forcejea sobre una cama blanca de manera inútil. Un grupo de médicos y enfermeros refuerzan las ataduras y lo aprisionan contra el colchón gastado. Una enfermera le coloca un pedazo de caucho entre los dientes y, sobre su cabeza, un médico acerca dos bulbos metálicos a los costados de su frente. Justo cuando la mirada desafiante de McMurphy comienza a transformarse en angustia, una descarga eléctrica le transita todo el cuerpo. La mandíbula se clava en el caucho y los músculos de todo su cuerpo se tensan hasta formar un arco con la espalda. Apenas unos segundos después, el cuerpo de McMurphy se contorsiona ferozmente, con un ritmo pulsante y violento que cesa después de un minuto. Casi inconsciente, lo desatan y entre varios enfermeros lo arrastran de vuelta a la estación. Por los siguientes días, McMurphy es más un zombi que un ser humano.

A más de sesenta años de la publicación de la novela de Ken Kesey, One flew over the Cucko´s Nest (Atrapado sin salida en Latinoamérica), y a cincuenta años de la adaptación cinematográfica que se llevó el Oscar a la mejor película y le valió a Jack Nicholson su primera estatuilla; esta escena estigmatizó por varias generaciones la imagen de los institutos psiquiátricos. La terapia electroconvulsiva, a su vez, se usó como ejemplo para ilustrar el barbarismo de la psiquiatría a mitades del siglo XX. Considerándola un método tan antiguo como desproporcionado que privaba a los pacientes de cualquier vestigio de humanidad.

Fue en la misma década que psiquiatra sudafricano, David Cooper, acuñó el término de antipsiquiatría. Un movimiento que desafiaba las teorías y prácticas fundamentales de la psiquiatría convencional, incluida la terapia electroconvulsiva, y afirmaba que la psiquiatría se había convertido en una herramienta de control social más que una práctica médica. Con el desarrollo de nuevos fármacos psiquiátricos casi se consideró obsoleta. Sin embargo, su larga historia no ha terminado.

En el siglo cuatro a.c., Hipócrates observó que los individuos con melancolía (probablemente depresión severa) mejoraban después de sufrir un ataque epiléptico. Inspirado por estas observaciones, Paracelso (padre de la farmacología moderna) administró en el siglo XVI aceite de alcanfor a una persona con una enfermedad mental para provocarle una convulsión: la primera terapia convulsiva de la historia. En 1934 un médico húngaro, Ladislas Meduna, administró el mismo compuesto de forma intramuscular a un paciente en estupor catatónico (estado de inmovilidad extrema y falta de respuesta a estímulos externos) y a cinco pacientes con esquizofrenia para inducir una crisis convulsiva. En todos los casos reportó una mejoría inmediata y dio el alta a casa. En los meses siguientes distintos médicos probaron este método revolucionario que, a falta de medicamentos psiquiátricos, fungía como la panacea. Otros compuestos como el metrazol, que tenía un efecto más inmediato, comenzaron a utilizarse en busca de mayor eficacia. Fue un médico italiano, Ugo Cerletti, quien exploró la posibilidad de inducir convulsiones a través de descargas eléctricas en vez de fármacos. Durante años experimentó en modelos animales hasta establecer la dosis convulsiva y la dosis letal de la substancia. En 1938 probó su aparato en un paciente con esquizofrenia severa, quien después de once sesiones pudo ser dado de alta. Al año siguiente se patentó el primer equipo de terapia electroconvulsiva. Durante las décadas siguientes, la terapia electroconvulsiva se expandió por la mayoría de los países occidentales como el tratamiento estándar en casos de depresión severa y esquizofrenia. Sin embargo, con el advenimiento de los fármacos psiquiátricos cayó en desuso. Hoy en día se considera un tratamiento de última línea en casos de depresión severa o esquizofrenia, cuando las opciones farmacológicas han sido agotadas. Pese a esto, hay quienes argumentan – tanto por los avances técnicos en su modo de aplicación como por su eficacia – que debería ser un tratamiento de primera línea en muchas condiciones psiquiátricas. En especial en los casos severos donde se necesita una respuesta rápida, a contrario del efecto de los fármacos que suele demorar algunas semanas.

En la actualidad, la terapia anticonvulsiva se administra sólo bajo el consentimiento informado de los pacientes, donde se aclaran los posibles riesgos y beneficios, además de terapias alternativas. Se considera un procedimiento de muy bajo riesgo, que se realiza en una sala de operaciones con monitoreo continuo y un equipo de anestesiólogos. Al conducirse bajo anestesia, el paciente no percibe la descarga. Se inicia administrando oxígeno hasta alcanzar una saturación alta en sangre, lo que aumenta la sensibilidad cerebral a la descarga y mantiene una oxigenación adecuada por el tiempo que el paciente permanece inconsciente. Después de inducir la anestesia con fármacos de acción corta como el metohexital, propofol o etomidato; se administra un relajante muscular para evitar convulsiones musculoesqueléticas, lo que protege a los pacientes de cualquier tipo de lesión. Con electrodos se monitorea la actividad cerebral y muscular durante las descargas. Las convulsiones suelen durar de quince a setenta segundos. Al finalizar las convulsiones, y cuando el efecto del anestésico cede, el paciente despierta sin queja alguna.

Este tipo de terapia es altamente efectiva (tasas de respuesta mayores al 80%) en condiciones como el trastorno depresivo mayor, la depresión, la catatonia y la manía aguda en el trastorno bipolar. Sin embargo, no está exenta de efectos adversos y de riesgos. Los más significativos son: estado confusional agudo (que típicamente dura de treinta a sesenta minutos después de la descarga), problemas pasajeros de memoria (amnesia retrograda y anterógrada), dolor de cabeza, dolor muscular y náuseas. Esta técnica está contraindicada en ciertas enfermedades cardiacas y se considera segura durante el embarazo, en especial en casos donde el tratamiento farmacológico puede ser un riesgo para el desarrollo del feto.

Pese a que la eficacia de la terapia electroconvulsiva es ampliamente reconocida, no existe un consenso sobre los mecanismos biológicos de su efecto terapéutico. Se cree que la descarga eléctrica conlleva a una liberación masiva de neurotransmisores como la serotonina, la norepinefrina y la dopamina, además de aumentar la sensibilidad de sus receptores en las neuronas. Al igual que con los fármacos antidepresivos, esto ayudaría a reestablecer el balance de neurotransmisores en el cerebro. Además, puede estimular áreas del cerebro como el hipotálamo y la hipófisis, que a su vez liberan neurohormonas que afectan múltiples sistemas del cuerpo humano, en especial los que regulan la respuesta al estrés. Estudios más recientes señalan que aumenta los niveles en el cerebro de sustancias como el factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), que es esencial para el crecimiento de las neuronas y la formación de nuevas conexiones (neuroplasticidad). Existen indicios de que, además, reajusta la conectividad funcional de redes neuronales de gran escala, interrumpiendo patrones patológicos de actividad cerebral. Algo así como reiniciar una computadora.

Si bien la terapia electroconvulsiva representa uno de los tratamientos psiquiátricos más antiguos, puede decirse con certeza que le espera un largo futuro. En combinación con los medicamentos, es una herramienta muy efectiva para tratar condiciones psiquiátricas severas. En el futuro será posible identificar marcadores que nos ayuden a predecir qué pacientes se beneficiarán de este procedimiento y se podrán establecer terapias mucho más específicas. Procedimientos alternativos como la Esketamina o la estimulación magnética transcraneal (TMS) podrán combinarse para ampliar las posibilidades terapéuticas en varias enfermedades mentales. En una obra más cercana a la realidad, tal vez hubiéramos visto a Randle McMurphy cumpliendo sus sesiones sin agonía y reintegrándose a la sociedad; aunque Jack Nicholson tuviera que esperar por el Oscar.

*Mario de la Piedra Walter

Médico por la Universidad La Salle y neurocientífico por la Universidad de Bremen. En la actualidad cursa su residencia de neurología en Berlín, Alemania. Autor del libro Mentes geniales: cómo funciona el cerebro de los artistas (Editorial Debate, Barcelona, 2025).