Carlos Chimal

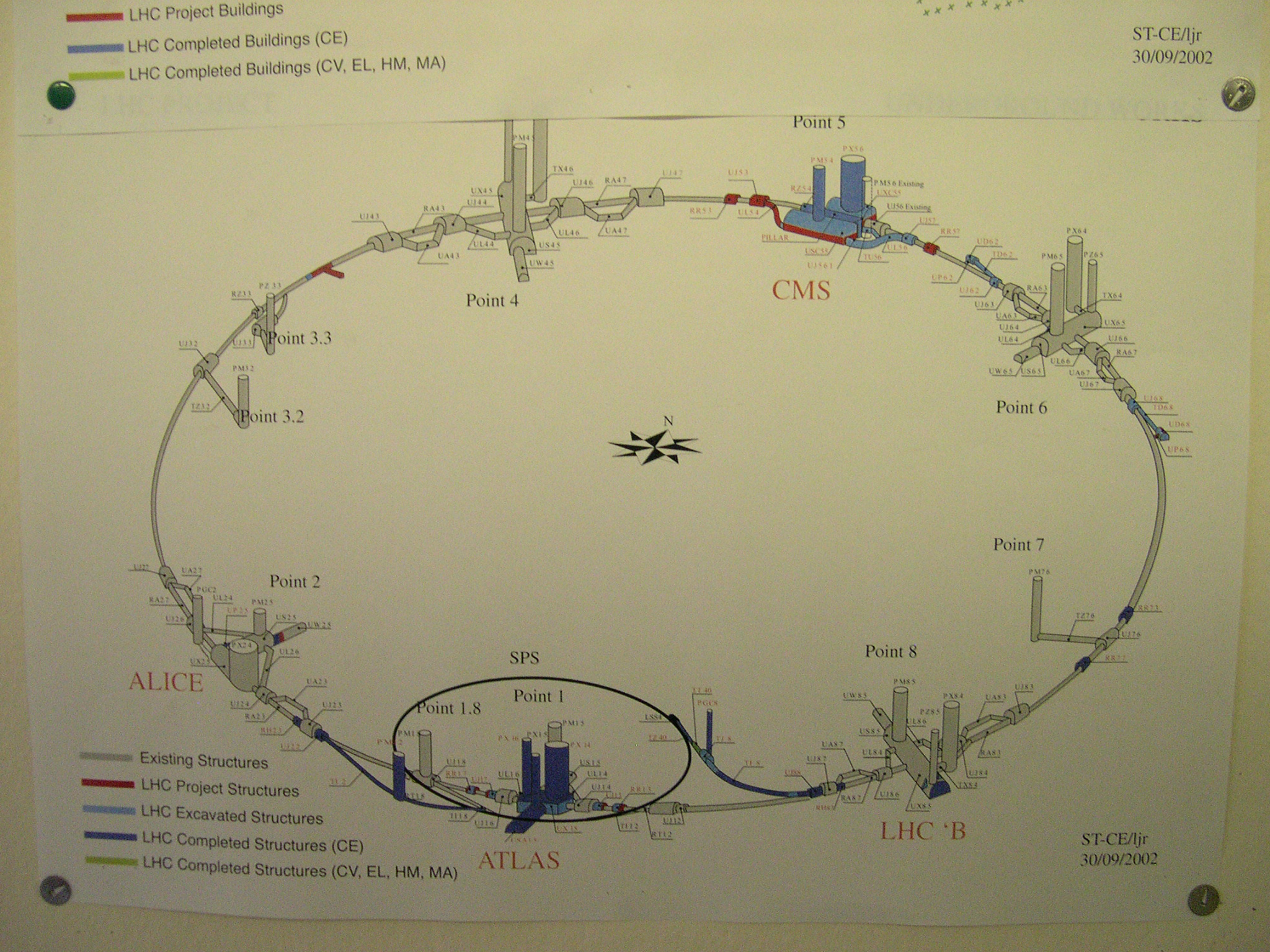

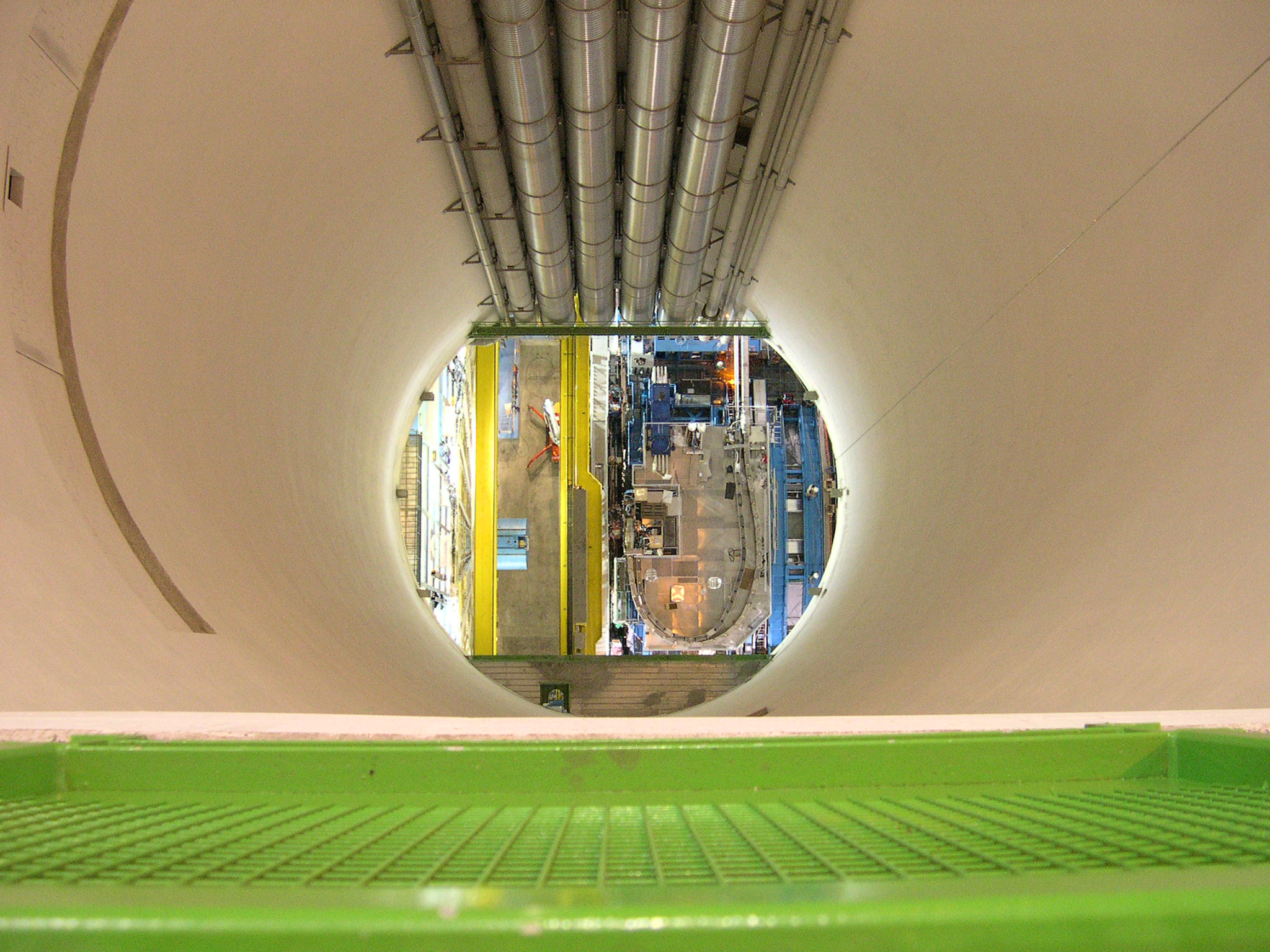

El Gran Colisionador de Hadrones (LHC) descansa en un túnel cuyo radio alcanza los 27 kilómetros y una profundidad de entre ochenta y cien metros. Bajar a la caverna produce una mezcla de sentimientos, como si fuéramos personajes de una novela gótica y, al mismo tiempo, costumbrista. Es imposible hacerlo si se está llevando a cabo un experimento; solo si uno tiene la suerte de estar presente cuando se produce una pausa en la Ciudad Escéptica, como me gusta llamar este sitio, el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN), es posible ser testigo de tan fascinante historia.

El Gran Colisionador de Hadrones (LHC) descansa en un túnel cuyo radio alcanza los 27 kilómetros y una profundidad de entre ochenta y cien metros. Bajar a la caverna produce una mezcla de sentimientos, como si fuéramos personajes de una novela gótica y, al mismo tiempo, costumbrista. Es imposible hacerlo si se está llevando a cabo un experimento; solo si uno tiene la suerte de estar presente cuando se produce una pausa en la Ciudad Escéptica, como me gusta llamar este sitio, el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN), es posible ser testigo de tan fascinante historia.

¿Cómo se llegó hasta aquí?

Desde que se construyera el primer acelerador de partículas, en 1928, hasta este gigantesco complejo de máquinas inyectoras, recolectoras, impulsoras, no ha pasado un siglo. El de Ernest O. Lawrence estaba hecho de vidrio y tenía apenas 13 cm de diámetro.

La mayoría de los aceleradores actuales son herederos de este primer dispositivo, aunque su tamaño y estructura se ha multiplicado en forma insospechada. Hubo hasta hace poco algunos lineales, como el de SLAC, en California. Comparados con las catedrales góticas por su ambiciosa grandiosidad, por su delicada y tajante jerarquización entre los elegidos y el resto de los mortales, los aceleradores pronto dejaron de ser artefactos que se construían en un laboratorio. Quizás en un futuro vuelvan a construirse pequeñas máquinas con una potencia insospechada, pero esto es harina de otro costal.

Como lo prueban Fermilab y ahora CERN, hoy en día se trata de enormes complejos; son los laboratorios, comedores, hoteles, oficinas los que se construyen alrededor de enormes aceleradores. O encima de ellos. De hecho, LHC no es un solo acelerador, sino un grupo de aceleradores, algunos de ellos reciclados gracias al talento de los ingenieros que han aceptado el desafío de llevar las ideas científicas al límite tecnológico. Ahí se aceleran iones de plomo y se hacen chocar en determinados puntos, como ALICE.

Algunos han hecho comparaciones menos insidiosas, afirmando que los aceleradores podrían ser considerados los microscopios de los físicos. O los hornos donde se cuece el pan de Leucipo y se rebana hasta sus últimas consecuencias.

Como quiera que sea, sabemos que la potencia de un microscopio que utiliza electrones para ver trozos de materia más grandes depende de la longitud de onda de la radiación que utiliza. Así, entre más pequeña sea dicha longitud, más detalles nos revelará. Por ello los biólogos ahora pueden ver las moléculas, por ejemplo, que constituyen los corpúsculos rojos en la sangre humana.

Sin embargo, lo que quieren ver los cazadores son partículas millones de veces más pequeñas, por lo que un microscopio electrónico no les sirve de nada. Lo que necesitaban era algo que rompiera la cáscara y los dejara atisbar en el interior de ese espacio.

Ahora bien, la teoría cuántica indica que si reducimos más y más la longitud de onda, debemos de aumentar la energía. Para tener una referencia, con los microscopios electrónicos podemos escudriñar la estructura de moléculas a una distancia de una millonésima de milímetro, muy lejos de las necesidades de un físico de partículas.

Tomar en cuenta la siguiente tabla me facilitó las cosas si deseaba entender lo básico de la aceleración de partículas:

Energía aproximada Tamaño de la estructura material

0.1 eV Molécula, 10-8 m

1.0 eV Átomo, 10-9 m

1,000 eV Meollo del átomo, 10-11 m

1 MeV Núcleo masivo, 10-14 m

100 MeV Meollo del núcleo, 10-15 m

1 GeV Neutrón o protón, 10-16 m

10 GeV Efectos en quarks, 10-17 m

100 GeV Efectos en quarks (detalles), 10-18 m

10 TeV (¿), Límite inferior desconocido, 10-20 m

No está por demás saber que:

10-12 equivale a 0.000000000001 y se llaman pico (p)

10-9 equivale a 0.000000001 y se llaman nano, simbolizado por n

10-6 equivale a 0.000001 y se usa la letra griega tau (micro)

10-3 es 0.001 y son los milímetros

10-1 equivale a 0.1

100 equivale a 1

102 es igual a 100

103 = 1000 = kilo

106 = 1,000,000 = mega

109 = 1,000,000,000 = giga

1012 = 1,000,000,000,000 = tera

1015 = 1,000,000,000,000,000 = peta

Finalmente, es útil considerar que, para los físicos, la energía tiene unidades como los joules y las calorías, mientras que el vatio es unidad de potencia; cada una se usa según el contexto. Así, sería poco útil medir el esfuerzo de un atleta en kilovatios, o la brillantez de un foco en calorías. Si bien el joule pertenece al SI (Sistema Internacional de medidas) y no tiene equivalencia, las demás unidades pueden relacionarse utilizando factores de conversión.

En física de partículas la unidad que más se usa es el electrón-volt (eV) y sus potencias keV (103 eV), MeV (106 eV), GeV (109 eV) y, hasta ahora, TeV (1012 eV). Es la más conveniente porque, en términos absolutos y aunque suene raro, las energías que manejan los cazadores son muy pequeñas.

Desde 2022 el LHC alcanzó más de 6 TeV por haz de protones, consiguiendo una energía de choque de casi 14 TeV. De esa manera se convirtió en la máquina aceleradora de partículas más poderosa jamás construida. Ya lo era desde fines de 2012, cuando llegó a un total de 7 TeV por choque. Si convertimos esta cantidad en joules, tendremos:

14 x 1012 x 1.602 x 10-19 = 22.4 x 10-7 joules.

Para darnos una idea de cuán pequeña es esta cantidad de energía en realidad, comparémosla con la de un paquete de un kilo que cae desde una altura de un metro: 9.8 joules = ¡6.1 x 1019 electronvolts!

Se ideó la unidad del electrón-volt a partir de la siguiente observación: un electrón acelerado por una diferencia de potencial de 1 volt tendrá una determinada cantidad de energía. Entonces, E = qV joules, donde q es la carga del electrón en coulombs y V, la diferencia de potencial en volts. Por tanto,

1 eV = (1.602 x 10-19 C) x (1 V) = 1.602 x 10-19 J.

Como dijimos, es tan pequeña la cantidad de energía que manejan los cazadores que 1 TeV equivale a la energía que usa un mosquito en pleno vuelo. La gracia de los físicos es que han logrado comprimir esa energía en un espacio un millón de millones de veces más pequeño que el insecto.

En 1927 Rutherford se dio cuenta de que no había otro camino. La única manera de abrir las entrañas de la materia, de revelar su intimidad, sería construyendo máquinas capaces de generar millones de volts. Y es que hasta ese momento los experimentos consistían en bombardear un blanco fijo. Pero las fuentes alfa, que el mismo Rutherford y sus colegas estudiaron en forma exhaustiva, eran más bien tacañas, pues apenas un millón de partículas por segundo podían dirigirse hacia un objetivo de un centímetro cuadrado. Una miseria si pensamos que los núcleos solo ocupan una centésima de millonésima del área del objetivo.

Se requería, por tanto, acelerar partículas mil veces más. Esto implicaba contar con una fuente más poderosa de energía que fuera capaz de romper el núcleo. Cuando hicieron un poco de matemáticas, encontraron que en realidad requerían de varios millones de volts. Así comenzó la carrera por las altas energías y a la física subnuclear comenzó a llamársele de altas energías.

Desde luego, a medida que los aceleradores se hicieron más poderosos, se acercaron peligrosamente a la barrera universal, la velocidad de la luz. De acuerdo a la teoría especial de la relatividad, enunciada por Albert Einstein en 1905, nada puede viajar más rápido que la luz.

Por ello el concepto de velocidad es anticuado. Una máquina puede acelerar protones, digamos al 99% de la velocidad de la luz. Otra, al 99.9% y una tercera, al 99.9999%. Ninguna llegará al 100%, ni mucho menos al 100.1%, pero lo que sí sucederá es que en cada decimal que escale, el precio será escandalosamente elevado, pues si la ecuación de Einstein, E = mc2, no nos miente, mientras más cerca se está de la velocidad de la luz, el objeto se vuelve más pesado, por lo que es cada vez más difícil moverlo.

Hablamos de precios a pagar en el orden del intelecto, pues implica encontrar razones, soluciones factibles a desafíos tecnológicos inéditos. Pero también hablamos de dinero. No precisamente el que se necesita para adquirir el Porsche y el Ferrari que nos acaban de rebasar, pues luego de una visita a la caverna del LHC es hora de ir a comer al centro de Ginebra.

Y para ello se toma el tram, tranvía de última generación algo más modesto en términos de velocidad y energía. Y es que el cuchillo que rebana el pan de Leucipo no se afila en el taller de la velocidad, sino en el de la energía. Así, para “ver” un protón al 99% de la velocidad de la luz se necesita de una energía de unos 7 GeV (alcanzada por el Bevatron de Berkeley, California, en 1955).

Si queremos detectarlo al 99.95%, necesitamos de 30 GeV (que se alcanzó en Brookhaven, AGS, en 1972). Ese mismo año en Fermilab se llegó al 99.999% de la velocidad y se requirió acelerar protones a 200 GeV.

Cuarenta años antes, en 1932, Cockcroft y Walton construyeron en el laboratorio de Rutherford una máquina que produjo las primeras desintegraciones nucleares de partículas aceleradas en forma artificial. Sin embargo, finalmente se impuso el diseño en forma de ciclotrón, de Lawrence, quien a los 27 años de edad lo único que deseaba era continuar sus estudios de fotoelectricidad.

Meses después se topó con la tesis doctoral del ingeniero noruego Rolf Wideröe, quien trabajaba en Alemania. Ahí mostraba cómo podía construirse un acelerador de partículas a partir de las ideas del físico sueco Gustaf Ising. Pero Lawrence encontró una manera sustancial de mejorar el dispositivo y así el viaje hacia el interior del átomo dio un salto cualitativo.

Ising y Wideröe habían pensado en acelerar partículas mediante una serie de pequeños empujones a partir de voltajes relativamente bajos. De acuerdo al diseño concebido por Wideröe las partículas deberían viajar a través de diversos cilindros de metal, separados, en un tubo al vacío.

Dado que dentro de estos cilindros no habría campos eléctricos, las partículas viajarían por inercia. No obstante, Wideröe colocó campos eléctricos mediante voltajes alternados, que iban y venían entre valores positivos y negativos. Igualó la frecuencia del voltaje alternado con la longitud de los cilindros, de tal forma que las partículas sintieran el empujón y no un retardo cuando aparecieran por cada hueco.

Así garantizaba que las partículas siguieran acelerando al pasar por los cilindros. Este es el principio de operación de los modernos aceleradores lineales (linacs), empleados en las primeras etapas de aceleración en anillos como Fermilab (en su momento) y en el CERN.

La brillante idea de Lawrence consistió en usar un campo magnético para desviar partículas en una órbita circular. Entonces pasarían a través de los mismos huecos aceleradores varias veces, en lugar de hacerlo por una serie sucesiva, como creía Wideröe.

Si las partículas se aceleran en cada vuelta, discurrió Lawrence, deben describir una espiral expansiva a medida que aumentan su energía y se vuelven más resistentes a seguir la curva generada por el campo magnético. Pero Lawrence también comprendió que el radio de la órbita aumenta, al igual que la velocidad de la partícula, de tal forma que el tiempo que toma cada vuelta permanece constante. A pesar de la órbita en espiral las partículas pueden atravesar cada hueco a intervalos iguales y mantener el paso con un voltaje alternado.

En este “remolino” Lawrence puso entre los polos circulares de un electroimán dos cavidades semicirculares y vacías, de metal, en forma de D. Una pequeña brecha separa ambas D, mientras que un campo eléctrico a través del hueco acelera las partículas en la primera mitad de su recorrido.

En la segunda mitad de la vuelta las partículas cruzan de nuevo la brecha, pero en dirección contraria. Lawrence sincronizó la frecuencia con que debía de modificar la dirección del campo y el tiempo que tomaba cada giro. Las partículas que fluyeran desde el centro del remolino girarían hacia el exterior cada vez con mayor energía.

Hacia 1939 el ciclotrón de Berkeley medía ya 1.5 metros, el mismo año que Lawrence recibió el Premio Nobel. Gracias a eso pudo conseguir 1.4 millones de dólares que se necesitaban para construir un ciclotrón de 100 MeV, basado en un enorme imán con polos de 4.6 m de diámetro.

Lawrence quería producir el responsable de la interacción fuerte, más tarde llamado pión, y creía que lo conseguiría bombardeando núcleos con partículas alfa. Si duplicaba la carga de los protones, las partículas alfa alcanzarían una aceleración equivalente al doble de la energía, es decir, 200 MeV, y él pensaba que 150 MeV era suficiente para liberar piones de las garras de la fuerza fuerte. Pero estalló la Segunda Guerra Mundial y, aunque tenía ya el imán, tuvo que emplearlo en propósitos bélicos.

Un terrible y sanguinario paréntesis permitió que se pensara mejor en el diseño original. Si el mundo no hubiese entrado en semejante conflicto, seguramente la idea original de Lawrence no habría prosperado, es decir, nunca habría generado un haz de partículas alfa a 150 MeV.

Sabemos que uno de los efectos de la teoría especial de la relatividad de Einstein es que, en la medida que se aproximan a la velocidad de la luz, los objetos se vuelven más pesados. Por su parte, el ciclotrón trabaja sobre el principio de que las partículas siempre toman el mismo tiempo en completar una vuelta. Pero esto deja de ser cierto cuando se aplica la relatividad especial.

Entre más pesadas se vuelven las partículas, con mayor lentitud cumplen sus giros. Al cabo de un tiempo empezarán a llegar tarde al hueco entre las D del ciclotrón y perderán el voltaje alternado durante la fase de aceleración. En los ciclotrones anteriores a la Segunda Guerra este efecto era insignificante, pero para protones de 25 MeV acelerados a una quinta parte de la velocidad de la luz el aumento de la masa era de un 2%, lo cual era suficiente para sentir dicho efecto. Los cazadores habían encontrado el límite insuperable en este tipo de máquinas.

Deseosos de llegar a 100 MeV y a la mitad de la velocidad de la luz, donde los protones son un 10% más pesados que cuando están en reposo, Lawrence y su equipo no se dejaron intimidar por la relatividad einsteniana y se lanzaron en pos de una nueva máquina, un transformer de lujo y recargado.

En 1939 creían poder superar el aumento de masa utilizando la fuerza bruta de un voltaje de aceleración muy alto, llevando los protones a esa marca (100 MeV) mediante un gigantesco imán, como vimos antes. No lo pudo probar por el estallido de la guerra y, mientras tanto, Ed McMillan, quien trabajaba en Los Álamos, así como el ruso Vladimir Veksler, llegaron a la misma conclusión. Había que ajustar la frecuencia del voltaje aplicado, de forma que pudiera mantenerse el ritmo de las partículas, dado su gradual retardo.

Sin embargo, una máquina que opera con frecuencia variable no podía acelerar un flujo continuo de partículas, como el ciclotrón lo hacía. Modificar la frecuencia para mantener el ritmo de las partículas energizadas significaría que cualquier partícula, incluso aquellas con energías menores, estaría fuera de ritmo.

En cambio este ciclotrón “en sincronía”, o sincrociclotrón, tomaría un haz de partículas de la fuente cada vez y lo aceleraría más allá del imán. Al mismo tiempo la frecuencia del voltaje de aceleración disminuiría a fin de compensar el aumento en la masa de dichas partículas. Así, la energía final de las partículas estaría limitada sólo por el poder y tamaño del imán.

Noviembre de 1946 fue esencial en esta historia, pues el nuevo artefacto produjo su primer haz de deuterones (núcleos de deuterio o hidrógeno pesado, formados por un protón y un neutrón) con una energía de 195 MeV. No fue en Berkeley donde se encontraron las evidencias de la existencia de los piones. Cecil Powel y sus colegas en Bristol los detectaron en la lluvia cósmica que quedaba impresa en diversas placas expuestas en el observatorio de Pic du Midi de Bigorre, enclavado en los Pirineos franceses.

Sin embargo, como nos aclara de manera oportuna nuestro colaborador y experto en la materia, Gerardo Herrera Corral, existe evidencia histórica de que el físico experimental brasileño, César Lattes, obtuvo aún antes imágenes de piones en Chacaltaya, una de las montañas más altas de la cordillera andina, al este de Bolivia. A la edad de 23 años, en 1946, Lattes comenzó a colaborar con Powell y su maestro, Giuseppe Occhialini, en Bristol, perfeccionando las placas fotográficas y allanando el camino a éstos. Un año después Lattes se trasladó a los Estados Unidos, donde encontró más pruebas de la presencia del mesón pi en el ciclotrón de Berkeley acelerando partículas alfa.

Si bien el sincociclotrón de Lawrence fue de gran ayuda para quienes estudiaban los rayos cósmicos, ya que produjo muchos piones por pedido, toda una serie de nuevas y exóticas partículas llamó la atención de los físicos. Simplemente su máquina no era tan poderosa como para producir algo tan pesado y extraño, ya que su campo magnético era limitado, al igual que el diámetro de los polos del imán.

Una vez que las partículas aceleradas alcanzaban cierta energía, sus órbitas rebasaban los polos. Entonces había que idear una manera de acumular más energía. Por un lado, era imposible construir un imán mayor que el de 4.6 m de Lawrence. Además de modificar la frecuencia del voltaje de aceleración, a fin de no perder la armonía con el impulso energético que recibían cada vez más las partículas, se aumentó el campo magnético. Cada vez que tales partículas ganaban energía se hacía más fuerte el campo, lo cual permitiría mantenerlas en órbita y evitar que entraran en una espiral sin retorno.

¿Y por qué no dejar de pensar en un imán cada vez más grande e imposible? ¿Qué tal si se fabricaban unos más pequeños y de disponían en forma de anillo, cada uno como una especie de C? De esta manera las partículas viajarían en un tubo circular al vacío, comprendido dentro de los imanes, y aquéllas serían aceleradas cada vuelta por un voltaje alternado de frecuencia variable, que se aplicaría en uno o varios sitios alrededor del anillo.

En cuanto a su paso a través del tubo, se las mantendría girando y el campo magnético se aumentaría sin cesar. La máquina fue bautizada como sincrotón y fue la base de los aceleradores modernos, como el espectacular y extinto Tevatrón de Fermilab, el cual cerró operaciones en septiembre de 2011.

Antes dije que los electrones eran los favoritos de los físicos, pero se decidió construir sincrotones de protones. Si bien entre 1950 y 1980 los sincrotones de electrones seguirían desempeñando un papel importante en la física de altas energías, el desafío y riqueza conceptual que se desprendería de los sincrotones de protones no era nada despreciable.

Así, se instaló uno en Berkeley, California, y otro en Brookhaven, Long Island. Esta última máquina fue diseñada para alcanzar 3 GeV, por lo que su haz produciría abundantes piones, luego de colisionar con el blanco adecuado. La primera misión encomendada al Bevatrón de Berkeley fue descubrir el antiprotón, cuya carga es negativa.

Recordemos que Carl Anderson encontró en 1932 el positrón o antielectrón, de manera que hallar este antiprotón sería como descubrir el eslabón perdido, una clave que permitiera establecer que las leyes de la física y sus modelos del Universo eran simétricos entre la materia y la antimateria. Según los teóricos, se requerían poco más de 6 GeV a fin de producir antiprotones a partir del choque de protones contra un objetivo. Berkeley se lanzó por el nuevo número mágico.

Por su parte, en el Cosmotrón de Brookhaven se aclaró la naturaleza de partículas extrañas provenientes de la radiación primaria del cosmos. De esta forma, los físicos revelaron la identidad de la contraparte negativa de la partícula sigma, que tiene carga positiva, y también es parte de la lluvia cósmica. En noviembre de 1954, mientras se fundaba el CERN en las afueras de Ginebra, el Bevatrón estaba enviando 1010 protones de 6.2 GeV.

Más de treinta centros en el mundo operan anillos que almacenan haces de eletrones y positrones como fuente de radiación del tipo sincrotón, la cual se ha usado en investigaciones médicas y en la producción de chips con un millar de veces más elementos de circuito por superficie. Si se quiere extirpar un tumor cancerígeno, el bisturí más fino disponible hoy en día es un haz de protones.

Y es así como regresamos a esta caverna, en donde reposa el gigante que nos permite ver más allá de lo evidente.